从陌生与质疑,到课堂里的互相看见:一个中国老师在密西西比的心灵之旅

发布时间:2026-01-07

“回中国吧!”

门板震得墙面嗡嗡作响,那个背着书包摔门而去的女生身影还没消失,后排学生的嘶吼让陆一行精神紧绷。这是陆一行在美国密西西比Byhalia高中任教的第一个月。

她是这所乡村公立高中唯一的中国面孔,也是密西西比教师项目(MTC)近三十年来首位中国籍教师。

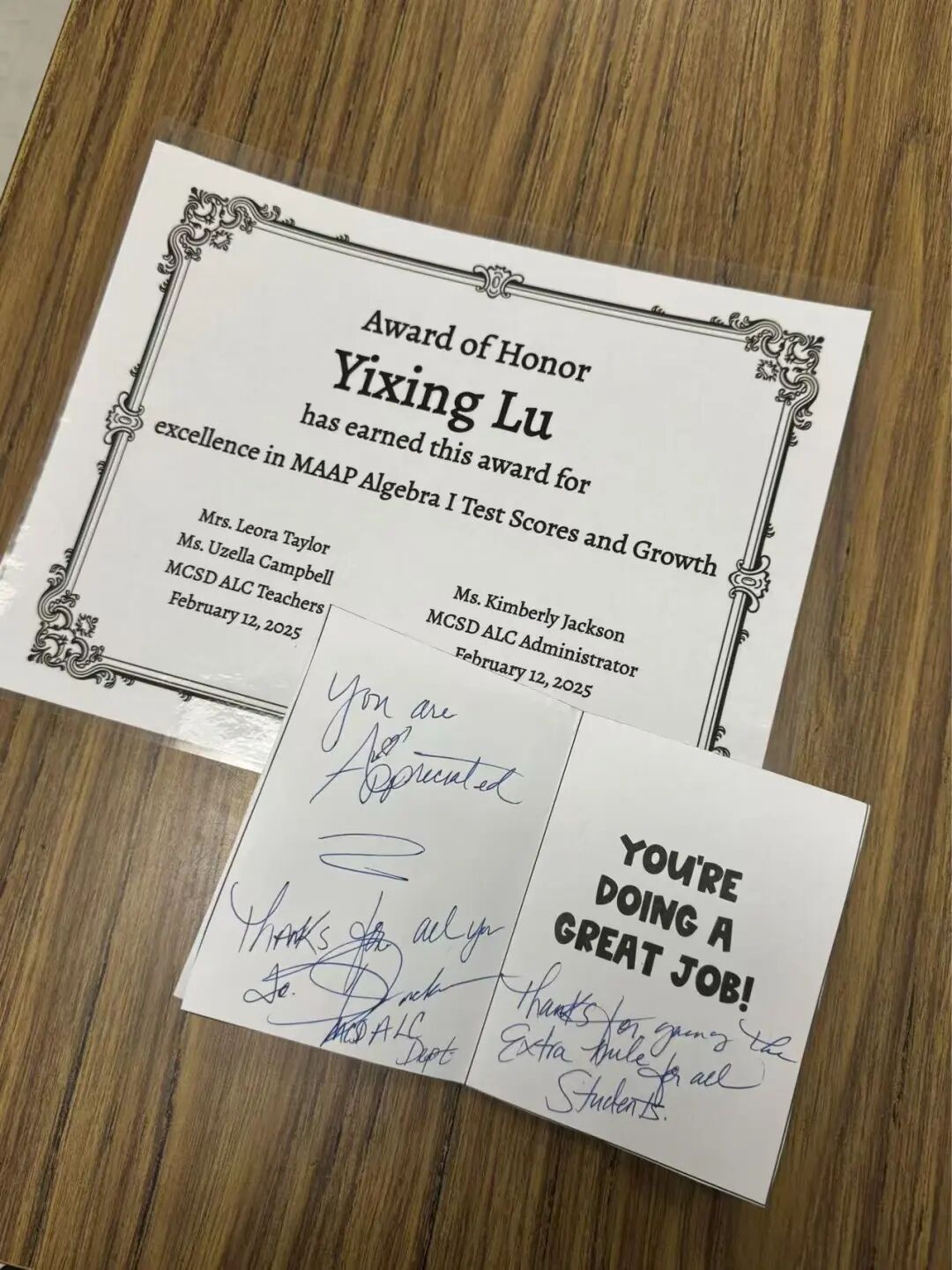

陆一行来自张家港,2018 年,她入学常熟 UWC;2020 年,进入曼荷莲学院主修历史;2023年,赴哥伦比亚大学交流深造人文方向;2024年,她申请了密西西比大学公费教育学硕士项目,该项目要求入职 Byhalia 高中进行教学实践。恰逢学校紧缺数学老师,陆一行凭着高中时期打下的扎实基础与SAT数学满分的功底,一次性考取了数学教资满分,成功获得美国高中社会科学及代数数学教师资格。她所教授的代数I,正是决定学生毕业与学校评级的关键科目。

一年后,她交出了一份令人瞩目的答卷:所教近120名学生,期末州统考通过率从区考的56%跃升至95%,最低分位学生成长率高达106%。这份成绩,也帮助学校取得了近六年来的最佳评级。

从冲突四起的课堂,到并肩成长的共同体;从被排斥的“外来者”,到昔日学生叮嘱学弟学妹“要好好对待陆老师”——她走过了怎样的蜕变之路?

初到密西西比,

学生让我 “回中国”

2024年8月,刚到密西西比的那段时间,我像抱着一团刚点燃的火走进教室。每天早上推开门,我都会扬起笑脸,对每一位孩子说早安,把全部的热情与耐心铺在白板与课桌之间。

我认真备课,给练习题做颜色区分,设计游戏、比赛和小奖品,自以为只要足够真诚、足够用心,学生总会被我的热情点燃。

可是教室给我的回声,却是一团糟的课堂管理。

一个周三,第一节课刚上不久,一名学生忽然大声打断我:“我要去厕所。”她手里拿着手机包,书包已经背在肩上。我必须执行学校的规定——上课前后十五分钟不得离开教室,并尽量减少厕所通行证的使用,因为学校要遏制学生在厕所里吸电子烟、逃学,甚至打架。

年长的老师告诉我:每个学生一个月五张通行证已经足够,遇到紧急情况学生可以通过交易通行证解决。就在我拒绝她的下一秒,她摔门而去,门板震得整面墙都在抖,在这种震荡里,坐在后排的学生冲我喊:“回中国吧!”

第二节课下课铃响时,我从地上捡起十四个纸团——那是几名学生趁我单膝跪地为同学讲题时,对着我背后比赛式掷出的。最后一节课,一个平时成绩很好的女生趴在桌上,我第三次请她抬头听讲时,她在全班面前抬起头,冷冷地说:“我没有睡觉,是你根本不会教书,我才趴下的。”

那一刻我清楚地意识到:我站在讲台中央,像一个竖起的靶子。孩子们对这个长达95分钟的数学课充满了烦躁和厌倦,他们找不到出口,于是最容易被瞄准的,便是那个站在台上的“老师”。

一句顶撞、一声冷笑、一个纸团,砸在身上的不只是噪音,更是他们所有不知该往何处安放的情绪。而我的本能,是立刻反击——提高音量、板起脸、写 office referral (校办转介),把他们送去校长办公室,让“惩罚”接手冲突。

越是严格执行惩罚,

离我自己和学生就越远

我的教室被安排在一间没有窗的房间,为了安全,门上的缝隙也被贴得只剩一个小孔,方便行政巡堂。白日里,那间教室更像一间囚牢,装着晃眼的白炽灯、底下黏满口香糖的课桌和一群想要逃离的少年。

走出教室,我常常觉得自己像是被命运丢到了火星。

Byhalia 高中所在镇仅 1339 人,社区资源匮乏到全镇只有一家售新鲜蔬菜的杂货店。这里“人手一辆车”是生存前提。从学校到合租的住所,开车十分钟,步行却要走足足一个小时,沿途只有高速公路,没有人行道。打车软件显示“最近的车在一小时车程之外”。放学后,我只能在教室里干坐着,等室友下班带我回家;周末想遛狗,在社区里需要贴着车道边缘小心翼翼地走。

教室里,我的学生清一色是当地的美国人和南美移民,整个镇上看不到第二个亚洲面孔。

第一节课,我站在讲台前,自我介绍、展示家乡、大学、过去的经历,学生们却只是沉默地打量我。我后来才知道,他们当中很多人从未离开过这个县城,他们的家长多在周边产业园区工厂工作,他们来公立高中,只是希望将来能在工厂里找到一份稳定的工作。

几天后,当他们发现我听不懂他们的方言,排挤与取笑便接踵而来。我只好装作若无其事,用最简单的词汇、最多的可视化影像讲课,生怕连与他们不同的口音都成为他们拒绝学习的理由。

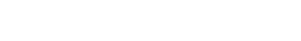

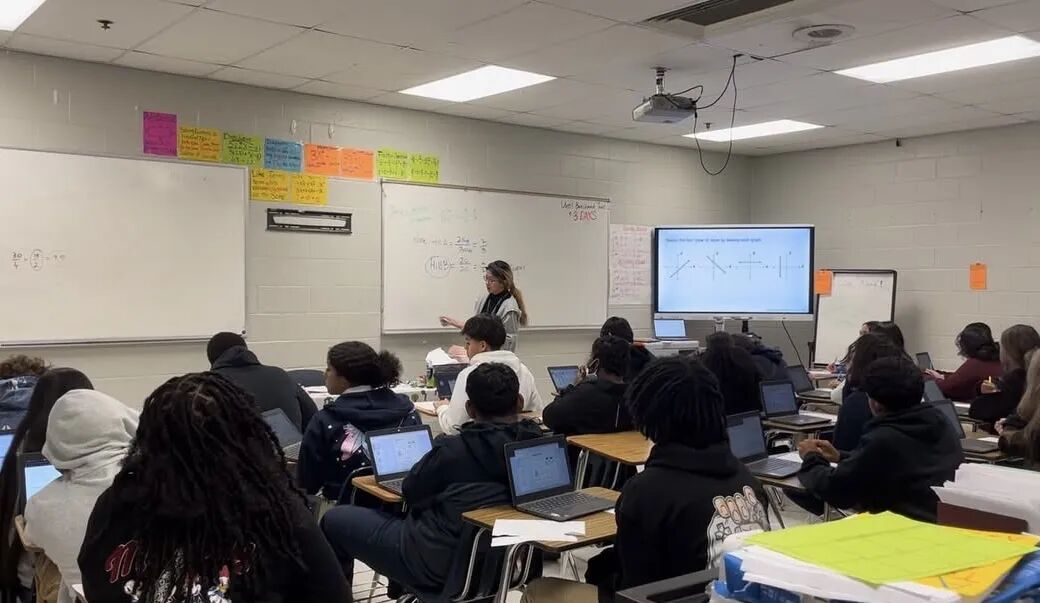

▲ Byhalia 高中

真正让我无法松弛的,并不是敌意,而是一种漂浮感——我在这间教室里找不到自己的位置。我的相貌、语言、成长经历、生活经验,与他们统统不同。我甚至觉得自己不属于他们的世界,却必须在这里被称作“老师”。那感觉,就像被突然推上舞台中央,灯光刺眼,我却还没来得及彩排任何一个动作。

于是我只能紧紧抓住“老师”这个身份被赋予的权威。那是一层薄薄的盔甲,并不真正属于我,却是我唯一能依赖的保护。培训中,老师们反复强调“处分阶梯”——五级警告、逐级升级——在那个阶段,于我而言几乎是一根救命稻草。学生可以质疑“陆老师”,却很难正面挑战贴在墙上的制度。只要我严格照流程执行惩罚,便可以确信自己“没有做错”。然而代价也在悄然累积:我一步步远离了人——既远离了学生,也远离了真正的自己。

那天“厕所风波”后,我照规矩写完了转介,学生被送去在校停课。表格交上去的一刻,我以为自己终于可以松口气。可当放学铃响,我站在空荡荡的教室里,看着地板上散落的纸团和椅子下踩烂的铅笔,我忽然生出一股强烈的迷茫感——我真的还认识自己吗,现在这个躲在权威后面、拿制度当盾牌的自己。我知道,学生在反抗的从来不是我这个人,而是他们眼中不近人情的权威;而我此刻,却让自己成了权威的代言人,跟他们站在了对立面。

真正的崩溃悄无声息。那天我关上教室门,在空调的嗡鸣中坐下,眼泪突然掉下来。

▲ 我授课的教室

在哭的力竭后,我终于放弃了找借口。不再指责学生“不懂事”,也不再指望惩罚机制能替我“管好孩子”。因为事实已经证明,校办转介递的越多,冲突越尖锐。我意识到自己已经没有退路——在这日复一日的冲突、甚至害怕走进教室见到学生的日子里,我到底要怎样生存下去,又要怎样教书?

我开始在日记里复盘每一场“情绪爆炸”。不是为了分辨谁对谁错,而是逼自己重新追问:在同样的情境里,我有没有别的选择?

当我放慢速度回看那些吵闹与失控、真正去“听”时,我才看见——那些看似不可理喻的激烈举动,其实都是孩子们试图表达需求的信号。于是我的想法,也从“他们太过分”悄悄变成了:“也许在惩罚之前,我还可以给他们一个说话的机会。”

一次走廊谈话,

为何比无数张罚单更有效?

第二天,我在走廊角落和几个冲突最激烈的学生对话。

对于那几个往我背上扔纸团的男生,我问了两个问题。

“你知道我为什么请你出来吗?”

“我不关心。”他耸着肩靠在墙上,视线刻意越过我,盯着远处的走廊。

“如果我是你,你是我。我往你背后再三扔东西,你会是什么感觉?”

长长的沉默之后,他慢慢站直,盯着自己的鞋尖:“……可能会生气吧。”

“我其实不生气。”我看着他的眼睛,“更多的是难过。”

听到“难过”这个词时,他原本游离的眼神猛地看向我,有点不知所措。那感觉像是他刚刚才意识到站在自己对面的只是个有血有肉的普通人。他的眼眶慢慢红了:“对不起,陆老师。我不会再这样了。我只是觉得好玩。”

对那个摔门离开的女生,我没有从“你昨天很不尊重人”开始,而是深吸一口气,对她说:“昨天我们都不开心。但今天是新的一天。我是真的希望你在这间教室里,是能学到对你有用的东西的。如果你真的很急需要去厕所,能不能等我讲完前二十分钟的重点内容,再举手示意我?不然我会很担心你错过重要的东西。”

她低着头没说话,但背上的书包慢慢滑到了椅背上——那是我第一天看到她完全卸下书包。

对那个在课堂上趴着睡觉的女生,我换了另一种说法:“谢谢你昨天告诉我,你跟不上我的讲解。如果你不说,我会以为自己讲得很好,但你和同学其实什么都没学到,那才是我最不愿意看到的。你是一个在乎自己成绩的人,所以才会焦虑得趴在桌上。能不能帮我一个忙?以后只要你跟不上,就直接举手告诉我,我们一起想办法把课堂变得更好,好吗?”

通过不断对话,我开始把注意力从维护自己的权威,移回到学生身上。规则不再是我藏身的盔甲,而是底线;底线之上,更多的是人与人之间可变通的空间。

我仍然执行“一次只放行一个学生”的基本规范,但我不再用一周几张厕所通行证的上限来衡量孩子的生理需求。厕所问题再未引发骚乱——学生彼此体谅、主动让行。当我先承认他们是有需求、有判断的人时,他们也开始用成年人的方式,对自己和别人负责。

走进他们的生活,

我才开始真正了解他们

真正的改变,并不只发生在走廊的对话里,而是发生在我看见学生的方式里。

过去,我以为自己带着理想的火把走进这间“无窗的牢房”,是为了照亮别人。现在回头看,那些被纸团砸中、被言语刺痛的瞬间,其实也是生活在狠心剥掉我的滤镜,让我看见自己并不那么高尚、强大的一面。

我开始学会给情绪设防——不是把自己裹成冷酷的石头,而是给自尊留一个缓冲区,让判断不再被一腔怒火牵着走。有了缓冲,我才能把眼睛从“我又被冒犯了”移开,去注意那些细小而真实的成长:

有个总被贴上“问题学生”标签的男孩,在一次上课时又隔着半个教室把口香糖抛给朋友。我没有喝止,只是笑着与他对视,说了一句:“你是个愿意分享的、很友善的人啊。”那大概是他第一次对我露出真正的笑容。

还有一次,一名学生随手把我递过去的需要订正的作业扔在地上。我没有因被冒犯而生气,而是示意他到教室外聊一聊,轻声问:“今天发生了什么不好的事吗?”从那天起,即便他情绪再糟,都会认真的完成错题订正。

这些小小的瞬间,把我从自怜和愤怒里,一点点拉回了教育的原点。

我开始让学生当起“老师”——给他们五分钟消化一个知识点,再讲给全班听。我会拍下他们站在讲台前的模样,发给家长。很快我发现,他们比我想象得更享受这一刻:为了讲清楚,他们会主动把内容啃透,甚至抢着要当“老师”。

▲ 课堂上,我鼓励学生讲题

为了创造一个安全的学习环境,我只设下一条铁律:不准嘲笑他人,因为敢于提问和尝试本身就是进步。95分钟的长课被我压缩得紧凑而清晰。前20分钟,我用最简单的语言把核心概念讲到学生点头为止;后面的时间,他们互相示范例题、完成小组任务和独立作业。

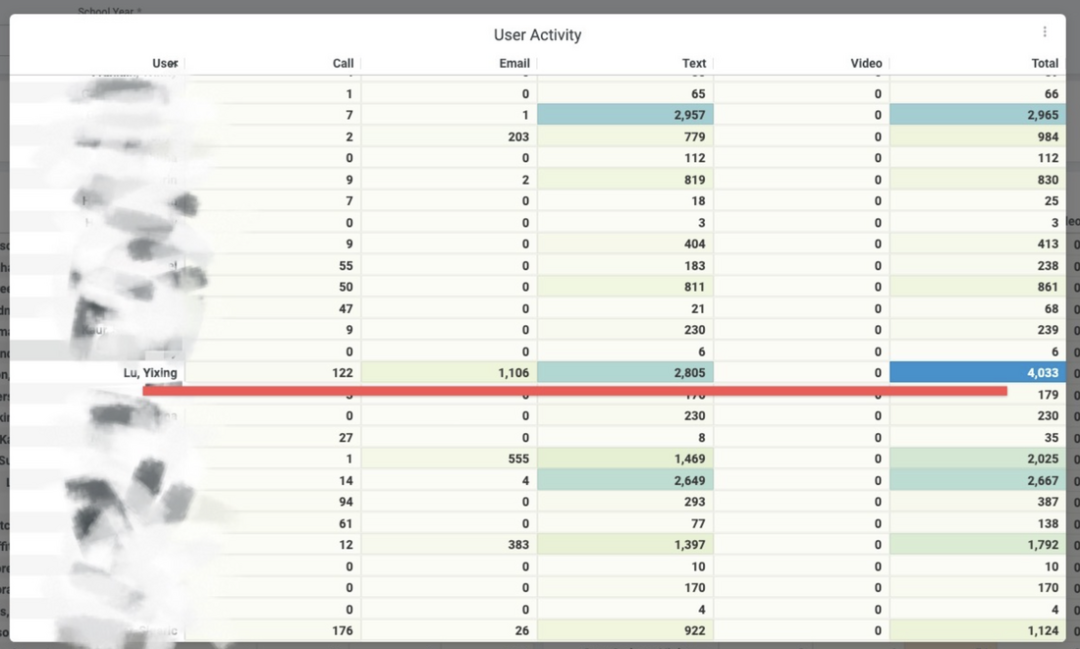

我不仅在乎学生在课堂上的表现,更走进他们的家庭。第一年,我在系统里的家校联系超过四千次——电话、短信、当面交谈都有。哪怕最顽皮的孩子,我也会先给家长一条正向信息。这些真实而持续的连接,慢慢改变了学生与家长对数学课堂的态度。

▲ 我第一年教学时的家长联系记录

慢慢地,我看见了那些作为初来者不知道的真实生活:打瞌睡的孩子凌晨仍在打工;作业空白的孩子家里没有稳定电源;言辞尖锐的少年从未拥有长期稳定的照料关系,他们早就习惯了作为问题学生被不停的送去在校停课。

当我愿意放下“管理者”的姿态,在冲突爆发的那一刻先问一句“你是不是有什么委屈”时,我才真正看见:他们不是行为记录里的编号,不是被贴上标签的“问题”,而是在现实缝隙中努力生长的生命。我也在他们的眼睛里,看见了自己——那个曾以为要去“改变别人”的我,其实正在被他们悄悄改变。

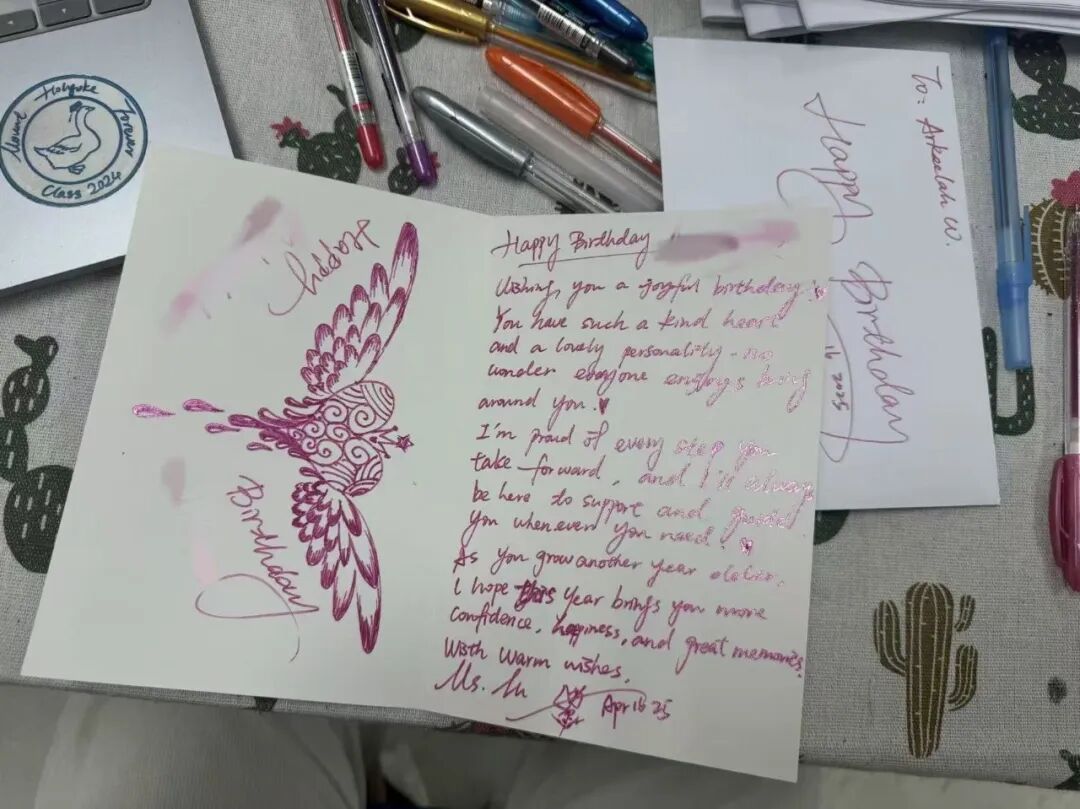

▲ 学生生日时,我都会准备贺卡

今天再走进那间没有窗的教室,我不再只看见一间“牢房”。我知道,窗未必长在墙上,它也可以打开在心里。刚来时,我靠着一腔理想主义和一层借来的权威,在这片“火星”上艰难呼吸;一次次冲突把那些理想敲得粉碎。但也正是在不断碎裂、不断复盘的过程中,我慢慢摸到了一条新的路——从规则与惩罚转向修复与理解,从“管住他们”转向“看见他们”,也让自己在这个过程中被他们看见。

我在这里明白,教育的核心从不是把多少知识“教完”,而是在人与人的相遇里,彼此照见——老师在学生身上看见自己的局限与可能,学生在老师眼中看见自己的价值与成长。

火星依旧是火星,合租屋外仍是没有人行道的公路,教室门上的那个小孔也还在。但是在我和学生之间,已经悄悄生出了一扇看不见的窗。透过它,我们不再只是彼此防备的陌生人,而是在这片看似荒凉的土地上学着并肩生长的共同体。

如今,我已进入第二年的教学。最令我动容的是:上一届的孩子每次路过我的教室,总会喊着学弟学妹的名字说:“你们要好好对待陆老师。”

▲ 在今年学校的返校节(Homecoming),我教的九年级学生特意选择 “中国” 为主题设计的装饰 。他们说,希望这样能让我少些思乡之情。

溯源 UWC:知行合一的教育践行

回望这段经历与这些年的学习生活,我愈发体会到:在常熟 UWC 耳濡目染的 “知行合一” 从来不是一句口号,而是一条必须在真实世界中不断磨炼的道路。正因如此,我总是选择跳出舒适圈的方向,因为真正的成长,是不断向自己的边界发起挑战。

UWC 的学习氛围充满创造力与行动力。在那里,当同学们看见一个需要关注的群体,第一反应从不是讨论“应该如何”,而是思考“我能做什么”,并立刻付诸实践。

我加入线上支教知行 PVO 的经历,是我第一次深刻体会到“小小的行动也能产生真实影响”。每一次准备课程、每一次在屏幕另一端陪伴素未谋面的孩子,都让我明白:行动本身,就是意义。

▲ 2019年,PVO知行给村小孩子上课,村小老师拍摄的照片

UWC 也让我把“跨文化适应力”真正内化成了自我结构的一部分。

我来自高考体系,英语并不出众,在常熟的两年,几乎是靠着一次次鼓起勇气在课堂发言,把自己一步步推向更广阔的世界。与此同时,常熟校区以中国文化为底色的环境又让我在与世界连接的过程中不至迷失。我与朋友们在CCE 舞台上唱京剧,在中文HL 的课堂里读史论今,在昆承湖边饮茶谈老庄,在虞山的兴福寺吃着蕈油面讨论禅意。

▲ 2019年,我与朋友们在CCE舞台上唱京剧

UWC教会我:走向世界并不是为了“离开”文化根基,而是在全球语境中重新理解“以中国为起点”意味着什么。

于是,从一个“只在中国看世界”的孩子,到一个愿意“立足中国看世界”的年轻人,UWC 给了我一个把文化经验向外投射的平台。正因如此,当我在密西西比的荒凉现实中遭遇环境冲击、濒临崩溃时,我的心却始终被《大学》的“止于至善”、老子的“上善若水”、禅宗的“离二相”以及阳明心学的“格物致知”所牵引。

那些古老的思想像一盏盏灯,在我精神的废墟里重新点亮心灵,让我重新生长。而我,也正在把这份深植于文化之中的柔韧与力量,安静地交付给我的学生们。

▲ 我在常熟UWC所在的House-Heimat

UWC 带给我的不仅是教育意义上的成长,更是一份跨越文化、无需条件的信任。

当我决定前往密西西比时,真正犹豫的其实是周围的长辈。他们查了大量关于当地贫困、治安和教育系统的资料,得出的结论都指向“危险”和“不值得冒险”。我理解他们的担心,但我更清楚地听见了内心的声音。

UWC 的跨文化学习经历,以及在曼荷莲学院学习历史、参与口述史项目的训练,都让我养成了一个习惯:永远去寻找宏大叙事与刻板印象背后的真实个体。

▲ 2019年,和我的室友在UWC Day的合照

战争、宗教、殖民、国家政策……学习这些让我意识到,我真正关心的不是抽象结构,而是那些被叙事洪流淹没的生命本身。这也使我明白,我未来一定要做与“具体的人”深度连接的工作。

所以,当别人替我忧虑时,我反而感到一种不可动摇的平静——因为这不是冲动,而是我对自己内心召唤的认真回应。我想去到最需要我、也最能磨炼我的地方,看见远方人们真实的生活。

▲ 我和我的advisory group (导师小组成员)

我始终相信:当你足够清楚自己是谁,命运便会在脚下铺开一条属于你的路。

未来,我希望继续行走在教育这条道路上,在真实的教学现场不断磨炼“知行合一”。短期内,我将继续在Byhalia 完成MTC 的教龄承诺,同时攻读密西西比大学的教育硕士,让课堂变得更加扎实、稳定、专业。中长期而言,我希望以“不言之教”影响更多学生——无论是继续在一线教学、在中美之间搭建跨文化教育的桥梁,还是有一天真正实践UWC 最初吸引我的那句话:

用教育连接世界,以不同文化之间的理解推动和平与可持续发展。

-End-