常熟UWC帮我找到根系,也放任我去漂流 | 我在UWC的故事

发布时间:2025-08-22

在DP1开学的English Language and Culture(英语语言与文化)课上,我们讨论起语言意识形态,我向老师Yarina表达了自己的“中式口音焦虑”。

“每个人都有口音,”她说,“中国口音是‘口音’,难道纽约音、伦敦音就不是吗?如果世界上的人全都用一样的语调发音沟通,那才是一件可怕的事情。口音的不同才是语言美丽的地方。”

这段话不仅是这门课程的核心思想,也成为了我真正与FP时期那份焦虑和解的关键节点。

寻找立足点的开始

从体制内学校踏入常熟UWC,我感受到了非常大的差异。两种体系的差异不仅体现在课程与语言上:原来的学校更崇尚内敛和沉稳,常熟UWC却鼓励完全释放的自信表达,内敛反而成为一种可能需要调整的习惯。初中的老师会期望来自学生的尊重,期望学生理解自己的教育意图。然而我发现,许多常熟UWC的老师更期望双向的交流,和更轻松的关系。

▲我所在的House-Meraki,

在UWC Day拍摄的大合照

我在这个完全陌生的环境里,生活的方方面面都要重新去理解、去适应。在这种情况下,焦虑是非常容易产生的情绪。而不熟练的英语表达,试图隐藏却不可避免的中式口音,以及日常琐碎的小挫折,都可能成为催化剂,让这种焦虑变成一种隐隐的自卑感。尤其是当我观察到,来自其他教育背景的同学看上去似乎更“如鱼得水”,更“自在”时,我很难不控制自己去模仿他们。

更令人感到别扭的是,我还需要尽力掩饰这种内在的挣扎。在试图改变的过程中,我时常陷入迷茫:我究竟应该成为什么样子?甚至,我原本又是什么样子?

后来我才发现,常熟UWC给予我的这三年时光,恰恰是一个重新认识自我的空间。在这里,我不必急着成为谁,而是可以慢慢发现自己是谁。

由人编织的安全网

常熟UWC有许多像Yarina一样的老师,他们不断出现在我的生活里,支持我。很多时候对他们来说,那些关心和善意是习惯性的,如呼吸般寻常。但对于正好处于挣扎节点的我来说,是非常有力的支持。他们的包容让我慢慢脱离了“变成谁”的焦虑,让我尝试着对自己的犹豫放手,只是去向前,只是去行动。

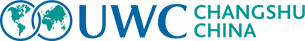

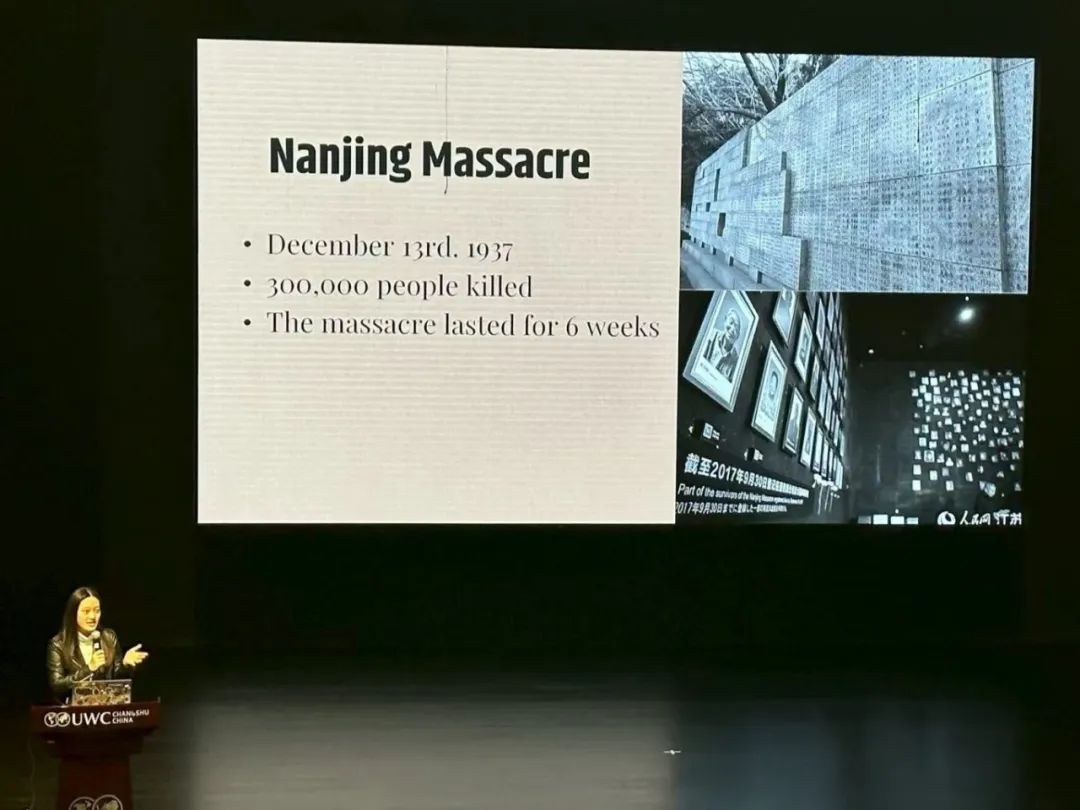

在进行关于“南京大屠杀”的反思和纪念活动时,Lusine和Adela老师的帮助成为了我持续的勇气。作为一个南京人,12月13日,“南京大屠杀”死难者国家公祭日对我意义特殊。从FP开始,我每年都会在校内组织纪念活动。第一年,我策划了一个小型史实展览。这个展览包含对于“南京大屠杀”和在此期间被毁坏的文物的海报介绍,以及来自两位老师的战争题材的艺术作品和我的一件艺术作品。

第二年,我希望把这个话题带到更多人面前并进行观点的互换。然而,在多元群体中探讨这样的历史并非易事:它可能引发立场冲突,也可能触及听众关于战争和暴力的创伤记忆。 对我自己而言,这个话题本就承载着复杂的情感。

犹豫之际,我想起来自亚美尼亚的Lusine老师曾主持过亚美尼亚大屠杀的讲座,便向她寻求建议。她不仅耐心与我讨论,还热情地帮我联系了经验更丰富的来自波黑的心理学老师Adela。她们帮助我分析了在常熟UWC这样的国际社群中探讨此议题的价值与潜在影响。

Adela向我分享了关于如何构建敏感话题讨论的资料还有自己的经验。对她们而言,这或许只是教师职责内一次平常的指导,但是对于当时犹疑踌躇的我来说,她们的话肯定了我做这件事的意义。

我深知,任何观点都难以避免争议,冲突的声音随时可能出现。我不确定自己是否准备好面对这些。她们的支持让我确信,即使观点引发争议,也总有作为老师的她们包容我的观点和想法,理解我的初衷。这种“有人托底”的感觉,其实是很大的力量。

▲我在GIF上的分享

在她们的支持下,我选取了“屠杀后的重建和关于和平的反思”作为议题,将它带上了学校的全球议题论坛(Global Issues Forum,GIF)。如预期一样,反馈中有不解与争论,但更多人告诉我,他们此前并不了解这段历史,是这次论坛给他们带来了更多的思考。我很感谢老师们的支持,能让我迈出这一步,勇敢去发声,并且像她们一样,去拥抱不同的回响。

当然,这样的支持不只来自老师,更是整个常熟UWC社区共同构建的。在GIF这样的平台上,每位参与者——演讲者、策划者、听众——都需要协力构建包容的对话空间,才能让敏感议题的讨论成为可能。在进行这样的活动时,我总会为师生们构建的支持性环境而感动。

▲同学做马来西亚沙拉给我们吃

不论是探讨战争历史还是性别议题,参与者都能保持倾听,尝试从他人的角度思考并共情,让我们在表达观点或者分享自己的经历时能有足够的安全感。这样的安全感和心理支持,也延伸至自我表达和展示的方方面面。

DP1项目周期间,全年级分成不同小组,前往河南多所思源学校开展文化交流。我们小组的目的地是河南上蔡思源学校,在初中部开设的活动之一是舞蹈工作坊。

▲在河南思源学校,我们组织的舞蹈工作坊

放学后,同行的来自墨西哥的同学提议带我们走上街头,一转头就看见一群跳广场舞的阿姨。我们加入了她们的队伍,跟着节奏摆动起来。跳着跳着,我们甚至开始教阿姨们跳拉丁舞。后来在热闹的路口,在围观人群的目光里,我们拉起队伍,轮流展示起各自的民族舞蹈。

那是我头一回真切体会到,舞蹈带来的快乐可以如此纯粹。

它超越了语言和技巧,成为最直接的情感表达。在音乐声里,我们不再在意自己的舞姿是否优美,不再在意观众的评价怎样,只是尽情地感受着舞蹈把我们连接在一起,用尽全身的力气去释放我们的情绪,然后让那种情绪感染身边的人。这种纯粹的体验,无疑也需要身边的同学强有力的情绪支持和包容。

▲Fuego Latino在同一个世界音乐会的表演

那次经历,促使我在DP2加入了Fuego Latino拉丁舞知行社团。起初,我对很多动作感到不适应,总是放不开,而Fuego Latino是一个鼓励打破舒适圈的社团。社团里互相鼓励的氛围,特别是社长的热情引导,让我逐渐放下了顾虑。

我不再小心翼翼地从观众的眼神里寻找自己,不再需要从别人的评价里寻找自信。我越来越感受到舞蹈中释放自我的快乐,越来越能够专注于自己的感受,清楚我只是为了自己而跳舞。

这种改变不仅体现在舞台上,也影响了我对自我的认知。在Fuego Latino收获的热情又推动我不断地去尝试更多不同文化的舞蹈和艺术,寻找展示自己的机会。在申请季和学业压力最大的时候,舞蹈成为我最珍贵的情绪出口。回忆起每一场表演,我都会想起那些带我跨出舒适圈的同学。她们用自信告诉我:表达自我不需要完美,只需要真诚。

在漫无目的的漂流中认识自己

有了安全感作为基础,我在常熟UWC的环境里得以更自由地探索。我任由那些不加深思熟虑而做下的决定和想法带领着我,在过程中逐渐看清自己的性格特点,也有了更深入的思考。

在DP2,我在亚洲文化周的Global Café活动中,持续策划了“南京大屠杀”的相关议题。这次参与依然得到了同学们的鼓励,而我能明显感觉到,心里的那份胆怯与焦虑减轻了许多。设计讨论议题与内容时,我试着主动提出一些或许会带来不同视角的问题,也期待能听到多元的声音。

圆桌旁坐着来自南京、亚美尼亚、以色列、澳大利亚、日本和马来西亚的老师和同学。从“南京大屠杀”、“亚美尼亚大屠杀”,到当下的澳大利亚的原住民抗议、巴以冲突,我们聊着媒体叙事与公共话语里对苦难的呈现,是如何悄悄影响着群体间的相互理解。我们探讨了简化与标签化的表达,如何会模糊人性的复杂,并让伤害变得更容易被接受。

我们当中有的人在冲突中长大,有的离战争很远,却也不断地思考着我们的历史:作为青年人,我们应该如何去面对本民族和其他民族的创伤?我们该以怎样的态度铭记?

我们对这些问题有着不同的答案,却也惊喜地发现彼此答案中贯穿的一致性:在冲突的两岸,我们能够平视彼此,跨越分歧,去追寻那些连接起我们共同人性的情感。

三年间,围绕同一话题的讨论,让我愈发感受到其深刻的价值。常熟UWC老师同学的包容和理解构建起讨论的意义,让关于历史的讨论在今天真正拥有重量和温度。

不同于“南京大屠杀”的策划活动,我在常熟UWC的有些经历始于无心插柳,却在这片土壤中生根发芽,结出意想不到的果实。

▲我们在CCE的武术表演

比如加入“止戈”(武术知行)这个决定。我从小与运动无缘,尤其是团体项目。因为赢球聚在一起欢呼,或是队员们围在一起喜极而泣......这样的情绪对我来说都是陌生,甚至难以理解的。FP时,我在机缘巧合下进入了“止戈”,开始跟着学长学姐练习武术,又在DP1碰巧成为了核心成员,开始教新成员武术动作并设计CCE(中国文化晚会)的节目。

我们的成员大多没有接触过武术甚至任何运动项目,因此不论是动作还是配合都需要一步步训练磨合。我们总是会在每次彩排和run-through(走场)时,出现大大小小的失误,加倍努力地训练,又在下一次彩排出现新的失误。

▲我们在CCE的武术表演

然而,在持续不断的“崩溃”中,我们反而建立起一种更紧密、更特殊的友谊。正式演出时,在后台,我看着成员们完美呈现那些曾反复失误的动作,看着他们的力量和状态都达到了训练时没有的高度。 我看见所有人的热情,看见刀剑棍碰撞出的火花,还有四处溅落的刀的碎屑。

后台的成员们忍不住欢呼、惊叹、紧紧相拥。作为组织者,看着整个团队在舞台上爆发,这种纯粹的、炸裂般的快乐,是我人生中的第一次。

在成为“止戈”的社长之前,我一直对于领导团队心存顾虑。我的性格比较温和,很难对人做出命令,也没法真的“凶”起来。但“止戈”让我找到了适合自己的团队相处方式——我意识到,一个组织者并非必然需要依靠强硬的性格和命令。在和另一位社长的配合下,我们能够通过热情和趣味调动组员的积极性,让大家即使进行着枯燥又折磨的训练也愿意持续下去。从向内的自我认知到向外的关系构建,“止戈”带给了我各种层面上的收获。

在世界的舞台上,

寻找自己的文化坐标

“我是谁”,这个问题在常熟UWC不断被叩问。在探索中,我慢慢对“我是怎样的人”“我怎样思考”“我怎样处在社会中”有了更多的答案。而“我是谁”的问题中还包含着“我由什么组成”“是什么塑造了现在的我?”,文化认同成为这个问题的关键。

作为一个对中国文化有深厚认同的人,我曾担心国际化环境会稀释这种认同。但现实恰恰相反,正是置身于多元文化中,我才更清晰地看见自己的文化底色。

越是处于多元文化的碰撞中,我们越珍惜并紧紧抓住能够定义自我的文化根基。这也是为什么在常熟UWC,大家乐于在文化周(Cultural Weeks)和UWC Day这样的活动中展现、分享自己的文化。

▲我在CCE上的民乐团表演

其中,CCE(中国文化晚会)活动对我而言意义非凡。在这个舞台上,我可以通过展示二胡、武术等传统艺术,真诚地表达我对中国文化的理解和热爱。

在三年里,我从CCE单纯的表演者,成长为节目的策划者和主持人。尽管课业压力不断增加,我却在CCE里投入了越来越多的时间和情感。参与的过程让我领悟到:文化展示的初衷并非追求技艺或艺术的完美无瑕,而是自在地分享我们所热爱的事物。

▲我(左一)担任2025年的CCE主持人

在常熟UWC的全英文浸润环境中,我曾担心我的中文能力会逐渐退化。但常熟UWC的中文课彻底打消了我的顾虑——这里的中文教学不仅保持了体制内的专业水准,还更进一步,让中文真正成为了可以感知,可以应用的学科。

在FP的时候,潘老师课堂上关于《雷雨》人物形象的激烈辩论就给我留下了深刻印象。她引导我们剖析繁漪、周朴园等人物的复杂心理,探寻《雷雨》冲突的根源。我们渐渐发现,文学问题牵扯着社会、阶级、性别等宏大议题,班上同学差点因为意见分歧吵了起来。正是这种“争吵”,让我们触摸到文学作品的价值:时至今日,文学中的矛盾仍然具有现实的映射意义。

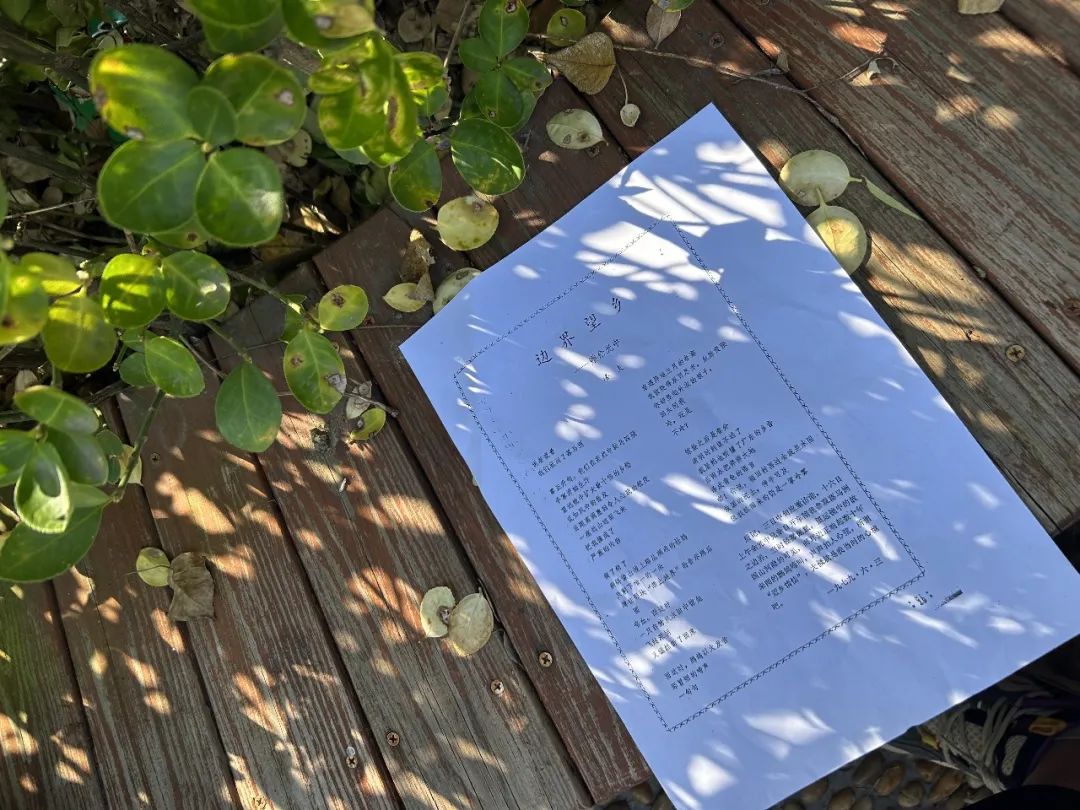

进入DP的中文文学课,彭老师会带我们坐到湖边,品读洛夫的诗歌,从故乡的蟋蟀讲到咳血的杜鹃花,让我们在开阔的空间里想象诗歌的意境,用最个人化的情感去理解它。

▲彭老师带我们在户外上课

学习《芙蓉镇》时,我们小组围绕王秋赦这一人物形象进行汇报,从分析他的行为动机,到意犹未尽地探讨:是什么塑造了这样的人物,是时代,环境,还是个人性格?

讨论自然地延伸开来,我们联想到身边的现象,进而思考古华的创作意图与读者的解读视角。文学,渐渐从课本上被逐字拆解的分析对象,从生硬套用的理论框架中解脱出来,变成了解读生活、观察世界的一个工具。

常熟UWC的中文课所教授的,远不止文学技巧,更是一种自然而然的思维跃迁。可以说,常熟UWC的中文教育给了我重新认识母语的契机,让我感受到中文超于学科、超于分数的更感性的意义。

“让自己的所到之处,

都变成UWC的样子”

我仍然记得DP1上学期的时候,我和朋友带着刚到常熟的国际生同学去常熟博物馆参观,我们聊起不同学校的学习压力,我问:“很多中国学生会觉得国际生对成绩和学术都没有那么在意,你怎么看?”

德国的同学回答我:“这话对也不对。我们当然在乎成绩,但是世界上有那么多所IB学校。如果只是为了拿到IB高分,我完全可以在家门口上学。我们跨越半个地球,远渡重洋来到中国,显然是为了成绩之外的更多东西。”

我后来也时常想起她的回答。她的话不断提醒着我常熟UWC超出普通学校的意义,让我更加珍惜那些只有在常熟UWC能够体验到的事,只有在常熟UWC才能得到的机会。我于是不断地去接触不同的人,探索不同的领域,哪怕只是浅尝辄止。

现在回头看当时来常熟UWC面试的时候,背下的UWC values (价值观)会有截然不同的感受。当时的我质疑这些笼统的概念,质疑这些过分纯粹的美好愿景。怎么会有一座高中以理想主义为傲?一群高中生哪里有力量去达成“和平与可持续发展”的目标?

毕业之际,回顾常熟UWC三年的经历,我也并没有做到这些values里的“壮举”。但是三年以来不管是对内对自我的探索,还是对外对身边的人做出的小小影响,都在细微之处,悄然呼应着那些高远而宏观的理念。相比起知识和技能的学习,常熟UWC带给我的成长更多是内在认知的深化,和展现自知的底气。我更清楚我的性格,我的价值观,我由怎样的文化和思想组成,我擅长于什么,我以一个什么样的角色处于一个社群和社会中。我也能够更勇敢地把我所认识的自己展示给更多人。

此刻,再回望FP时候的焦虑,我终于慢慢发现之前自己一直在尝试论证一个伪命题,即“成为适合UWC的样子”。UWC没有一个固定的形象,它建立在对于“个体差异”的认知上。没有人应该通过改变自己、模仿别人,来融入这个群体。

▲我和我的advisors

在毕业之际,我和我的advisor(指导老师)说,我很害怕常熟UWC的三年是我人生最精彩的三年,但是我却相信,常熟UWC的三年可能是我人生最最精彩的三年。这三年里我感受到了这个环境的不完美,但我也知道,走出小岛很难再有一个地方鼓励我相信理想主义,让我不用担心试错的机会。

我的advisor说,你可以尝试让自己的所到之处,都变成UWC的样子。这句话带有浓浓的UWC理想主义的味道,听上去非常乐观,很不现实,但我仍然这样期待。

-End-

作者:朱小澍,常熟UWC 2025届学生,芝加哥大学2029届学生

部分图片由常熟UWC 2025届学生Jayda,2026届学生Eileen提供