从校园到世界的街头:我们终将在影像里相逢 | 我在UWC的故事

发布时间:2025-08-29

在过去三年的常熟UWC校园里,总有一个身影穿梭在大小活动现场 —— 举着相机定格精彩瞬间,组织师生拍摄趣味视频,用镜头收藏校园里的每一份美好。

她是谢安馨(Annie Xie),2025 届毕业生,如今已踏入大学校园开启新程。从小怀揣摄影热爱的她,在常熟UWC 找到了热爱的延伸:从私人记录的爱好,到深耕影像创作、发掘电影潜能,最终坚定地将电影选为大学专业方向。

而这份与 UWC 的联结,更跨越校园边界,伴随她走向世界 —— 凭借 “UWCer” 的身份,她在尼泊尔、埃及等地的旅行中,屡屡与全球校友温暖相逢,收获陌生城市里的向导、陪伴与深度交集。以下,是她的故事。

我的 “世界公民” 初体验

去年夏天,我在尼泊尔旅行时,将机场照片分享到Instagram,瞬间收到尼泊尔同学 Badal 的 “欢迎” 消息 —— 我们曾在 DP1 (高二) 的项目周活动中熟络。

另一位比我低一届的尼泊尔同学Sabhya更主动提出做我的向导,还约好下次一起去博卡拉徒步。

▲和 Badal 、Sabhya的聊天记录

毕业前,我在Instagram 写下 “try to max out my human interaction stats before real life hits”(在毕业之前认识更多人),收到很多同学与校友的留言。

其中,即将来到常熟UWC就读DP1的Razan说:“虽然我们没机会在校园相见”,但仍希望我能给她一些生活建议。

▲和Razan的聊天记录

今年夏天,我与一群摄影师前往埃及。

在开罗,当时还是 DP1 学生的 Malak 得知我的到来,立刻发来消息:“我住在这里,有任何需要,联系我!!” 她不仅帮我联络模特,还推荐了许多当地小众而有趣的景点。

▲和 Malak 的聊天记录

在亚历山大,Razan 突然发来消息,我们终于见面了。我们沿着地中海散步、拍照,甚至一起去观看了一场仿佛从我想象中走出来的马戏表演:侏儒、独轮车、走钢丝、魔术,孩子们在台下随着节奏欢呼。

▲我和Razan

那段日子,我学会了用埃及阿拉伯语向路人询问: “我能为你拍张照吗?”——尽管卷舌音不够标准,对方仍会笑着配合。我邀请他们摆出心中构想的造型,让他们的真实与我的意象交融,留下许多温暖的画面。

▲我在埃及街头拍摄的照片 (右滑查看更多)

Razan 来自苏丹,因战乱不得不移居埃及。她告诉我关于家乡与信仰的故事,也分享了自己选课的困境:由于苏丹学生难以申请美国大学,她只能主攻英国高校青睐的理工科课程,咬牙攻克难题。她说,来常熟UWC读书是她第一次远行,而我们,是她遇到的第一批中国人。

这便是 UWC 赋予我的 “世界公民” 初体验:在任何陌生城市,“UWC” 的身份都可能为你带来连接、帮助与陪伴。这种人与人的交织,不仅让旅途更温暖,更让我渴望走向更多地方 —— 不只是打卡热门景点,而是循着小巷蜿蜒而行,抛开导航,跟随当地人走进他们的日常。

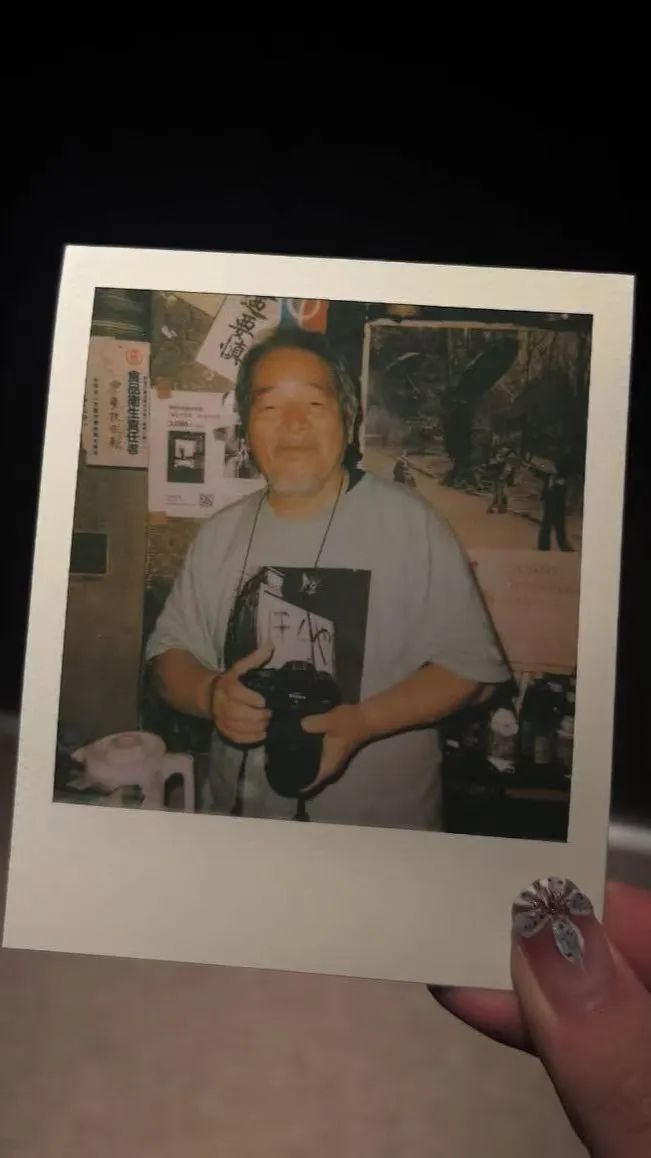

在少林寺门口,我支起临时摄影摊记录路人瞬间;在京都,我走进同志社大学一位摄影教授开设的隐蔽酒吧,听他畅谈档案性摄影的艺术价值;在甘孜佛学院,我坐到用餐的僧人身边搭话,得以走进那片神秘空间。我渐渐学会感受、理解、尊重不同的生活节奏,也学会让自己成为这些故事的一部分。

▲在少林寺门口拍照/给摄影师拍宝丽来/

给僧人拍的照片

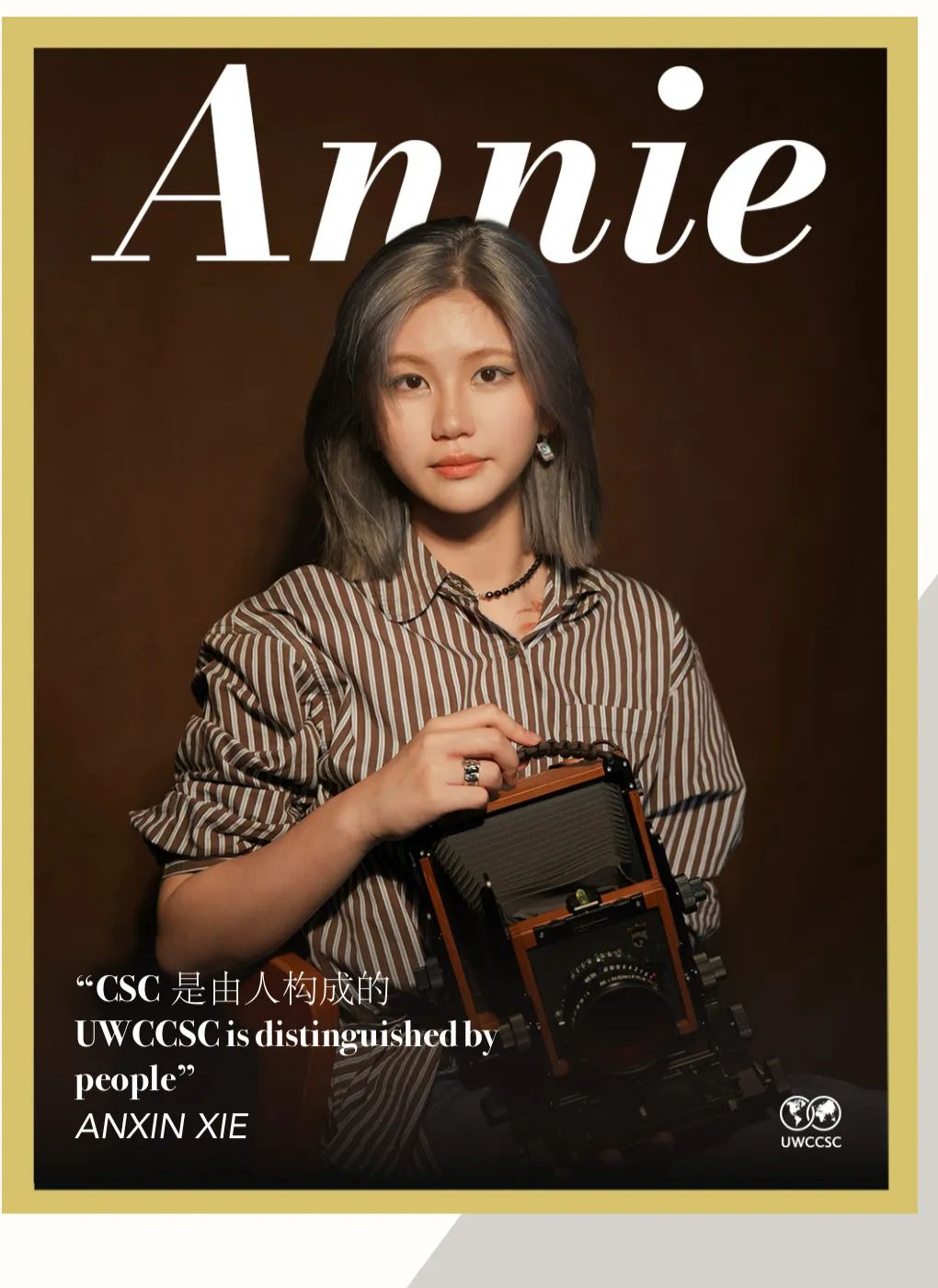

“UWC是由人构成的”

这是我总挂在嘴边的一句话,也成为了我 Yearbook(校园年刊)的引言。这句话听起来像一句“正确的废话” —— 哪个学校不是由人构成的呢?

▲我的Yearbook照片

但 UWC 的独特之处,在于这些人本身:他们带着不同的背景与故事,却在同一个校园里彼此点亮。

正是他们的存在,让一段对话能够跨越国界,让一次相遇能够改变心境。我们学会在差异中找到理解,在陌生里建立归属,也看见了一个更广阔、更复杂、却同样充满可能性的世界。

▲我制作的LIPDUB视频

在常熟UWC校园里,课堂可能随意铺展在一片草坪上;餐厅里,吃饭的同时也在听朋友讲他们国家的节日趣闻;某个夜晚,你或许会在宿舍公共空间或餐厅长桌旁,看见同学们围坐成圈,从国际局势聊到成长的困惑,再到对未来的想象。

这些对话的背后,是截然不同的人生轨迹:有人从战火中逃离,在陌生环境里重建生活;有人立志成为工程师,希望用专业改善家庭条件;有人选择文学与艺术,想通过创作改变社会的认知。不同的背景汇聚在同一个校园,彼此碰撞,激发出真切而深刻的思考。

▲我为2023 UWC Day制作了视频,

图为当时的合照

这些经历渐渐融入了我的创作,成为我构建剧本、撰写人物小传的重要素材。UWC 让我养成了一种习惯:渴望倾听、努力理解。无论是同学、老师,还是旅途中偶然相遇的陌生人,我都愿意去走进他们的故事,并试着换一个角度看世界。

▲我制作的RICKROLL视频

摄影与电影:在 UWC 找到热情的延伸

六岁时,我拥有了第一台相机。

来到常熟UWC 前,摄影是我的私人爱好,是我记录生活、观察世界的窗口;而在常熟UWC,这份爱好被无限放大 —— 学校的课程、社团与活动,让我不仅能精进技术,更能将 “观察” 转化为 “表达”。

从 FP (高一) 开学第一天起,我就习惯随身挂着相机,几乎参与了每一场校园活动的拍摄:万圣节摄影棚、校园奥运会、中国文化晚会、同一个世界音乐会......这些活动,成了我探索影像世界的实践场。

摄影也成为我疏解压力的方式。IB 课程紧张,而融入全新文化的挑战更大 —— 来常熟UWC 前,作为苏州体制内的初中生,我几乎不了解国外的娱乐文化,不会日常闲聊(small talk),也缺乏和不同背景的同学们的共同话题。是相机帮我找到节奏与自信:别人会通过我的作品与我搭话,我也能借镜头开启对话。

▲我在校园拍摄的那些瞬间

无论课业多忙,我总会抽时间背着相机在校园漫步,或是骑共享单车穿梭小巷寻找美食。按下快门的那一刻,生活不再只是任务清单,而是值得记录的瞬间。

后来我渐渐发现,我的街头摄影作品只是在捕捉眼前景象,却缺少真正的自我表达。这份 “缺失感”,成了我尝试电影创作的起点。 我开始涉足艺术与纪实摄影,将自己的观点与立场融入创作。

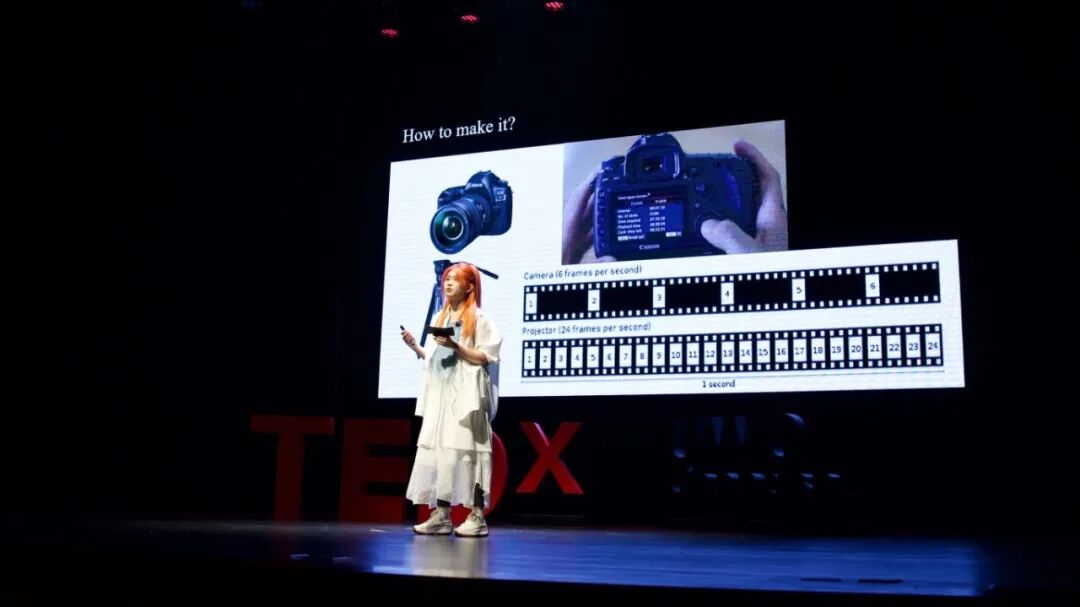

▲2024年,我在学校的Tedx活动上

分享自己与摄影的故事

常熟UWC 的 IB 电影课程,则为我提供了理论支撑与实践自由。Bligh 是我 FP 和 DP1 时期的老师,他也教过哲学、历史,因此常从理论维度切入电影教学。在讲解“库里肖夫效应”时,他关掉教室的灯,把一部上世纪 80 年代的俄罗斯黑白无声电影投映在屏幕上。全班静静看着演员的面孔反复被剪接进不同场景——同样的表情,却因为画面前后的拼接而产生截然不同的含义。之后,我们自己尝试拍摄模仿,探寻镜头背后叙事的巨大可能性。

而 Louis 和 Jay 的实践课则风格迥异,他们鼓励我们拎起相机就去试 —— 拍不好没关系,重要的是敢于实验、敢于讲故事。正是在这样的氛围里,我逐渐学会把技术与直觉结合起来,让影像成为我个人表达的方式。

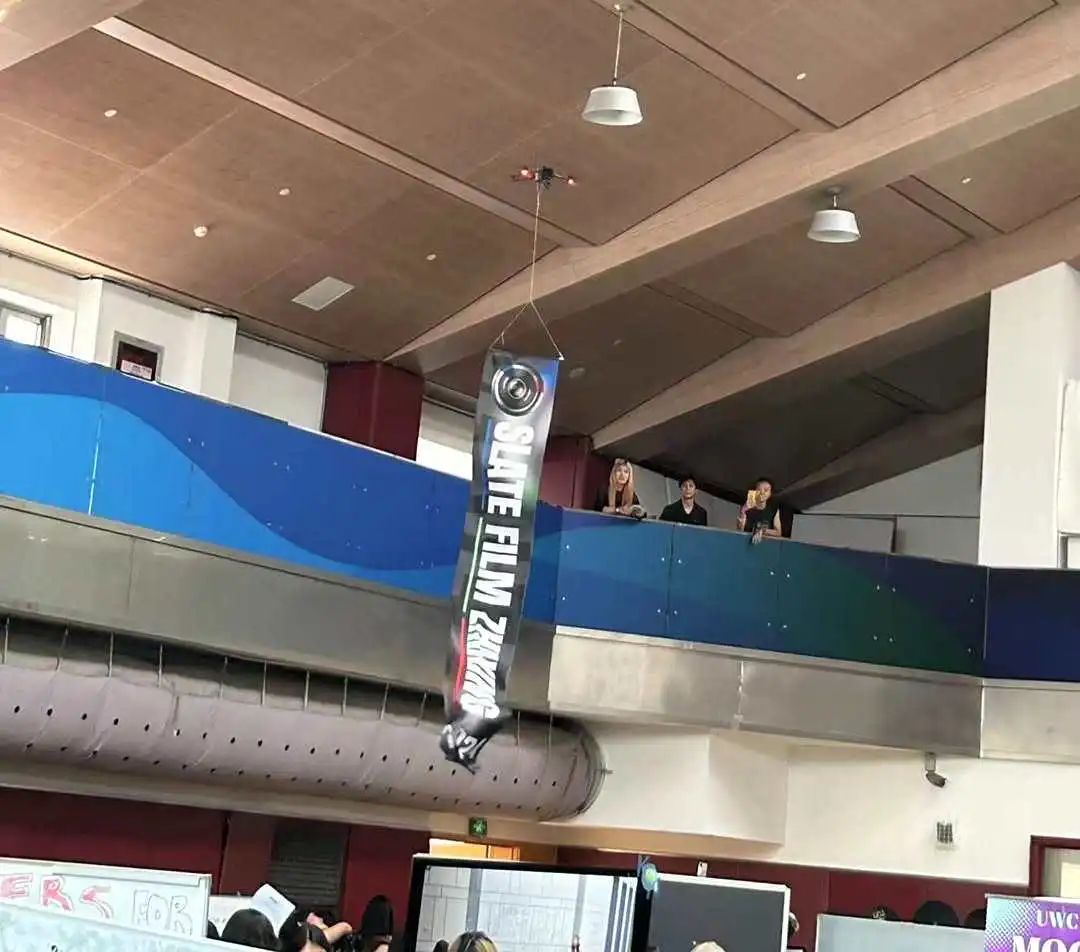

▲Slate Film 知行成员合照

课程之外,我发起了两个“知行”社团:Slate Film 与 Lens Photography。前者专注短片创作,我们组织 24 小时电影挑战赛,还搭建 Discord 平台连接全球 UWC 的电影创作者。我在这个知行待了三年,它有着非常重要的意义,也欢迎感兴趣的朋友加入!后者是开放的摄影社团,大家在这里交流技术、分享作品、记录校园生活,题材从数码摄影延伸到胶片创作。通过这些社团,我不仅提升了专业能力,更结识了许多志同道合的伙伴。

▲每年的“知行”市集上,

我们Slate Film知行会有飞无人机的传统

如今,摄影与电影已从 “兴趣” 变成我表达自我、理解世界的方式 —— 它帮助我在校园找到归属感,也教会我用镜头捕捉细微的人性瞬间。认真地说,它早已融入我的生命。

在人与影像之间前行

回望在常熟UWC 的三年,它教会我的不只是知识与技能,更是 “遇见人、理解差异、感受世界” 的方式。每一次交流、每一次创作、每一段旅途,都像一缕光,悄悄照进我的生活 —— 让我明白,真正的学习,不只发生在课堂里,更藏在人与人相处的微小瞬间中。

摄影与电影,成了我延续这份连接的媒介。每一次按下快门、每一次记录瞬间,都是我将温暖与故事留在世界的方式,也是将这些感受珍藏于心的过程。

镜头里的笑容、街角的偶遇、陌生人慷慨的回应,像一条条看不见的线,将我与这个世界紧紧连在一起。也正因如此,我在大学选择了电影专业,希望让这份连接延伸得更远。

走吧,去更远的地方,把热爱的事一直做下去。世界辽阔,道路漫长,那些在 UWC 感受到的人与人之间的连接,会一直在心里生长。

“UWC 是由人构成的”。也正是这些人,拼凑出我生命中最温暖的篇章。终有一天,我们会在影像里再次相逢 —— 那时的故事,会更宽广,也更鲜活。

-End-

图文:谢安馨,常熟UWC 2025届学生

部分图片来源:Cathy Lin, Amanda Wang, Kiki Zhao