从执棋者到行动者:常熟UWC三年重塑我的思考与成长 | 我在UWC的故事

发布时间:2025-05-26

在国际象棋的黑白方格间,每一步落子都遵循着清晰的胜负逻辑。William 丁梓庭曾在此执着寻找 “标准答案”,以精确的计算构筑通往胜利的路径。然而,当目光越过棋盘,真实世界让他陷入迷茫 —— 那些没有固定解法的命题,该如何寻找答案?

走进UWC那年,我选择了一个我还无法预见的世界

“人类最害怕的,是未知性。”

我曾经是一名专业的青少年国际象棋运动员。

棋盘上的世界看似有限,却藏着无穷变数。每一局对弈,都是对未知的试探。曾经的我习惯了这样的世界:黑与白清晰可辨,规则明确,胜负分明。国际象棋给了我掌控感,也让我在很长一段时间里,相信世界可以被演绎、被算清。

我(右一)参加国际棋联世界青少年锦标赛(希腊)

我执子落下,不断赢得比赛。那时我以为,这就是人生的全部。但某一刻,我开始疑惑:如果棋局之外,还有更辽阔的空间呢?如果人生的意义,不止于演绎,而在于叩问——问那片不再黑白分明的世界,问人心,问价值?我们是否也该去问一问,那些藏在万物之后的“道”与“心”?

那种感觉说不清楚,那种疑问没有答案,却在我心里慢慢发酵。像一颗尚未命名的种子,在静默中等待被唤醒的那一刻。

第一次听说UWC,是在一次放学回家的校车上。前排的学长Andy正准备去日本UWC读书,他说这是一所”不太像学校的学校”。我回家打开常熟UWC的网站,跳出来的首页照片是一群来自不同国家的学生穿着纯白T恤,在阳光下追跑,身上溅满五彩的粉末。

那一瞬间,我说不清那是活动还是仪式,只记得自己被击中了:原来世界上还有一种学校,它的“课程”是这样展开的——不分文化、不分语言,像是在说:人聚在一起,就已经是意义本身。后来我才知道,那个场景是学生在进行“Colour Run”的活动。我对最好的朋友说:“我们去试试这个。”就这样,我们放弃了原定的学校,一起申请,一起走到了常熟。

有时候回想,那不是一个成熟的决定。没有太多分析,没有拿它和其他选项权衡利弊。也正是因为这种对未知的坦然和未经推演的选择,让我第一次真正走进了未知。

当学习不再是解题,

而是开始追问结构背后的力量

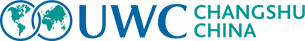

真正让我意识到“学习”并不只是获得,而是点燃的,是在那些不经意的课堂时刻。 DP1的第一节经济课,Justin老师让我们谈对“经济”的理解,我结结巴巴说了资源分配和可持续性,现在回想,那段话几乎没有逻辑,但Justin没有打断我。

他静静地看着我,说:“你刚刚说的每一个点都还没连起来,但你已经开始试图连接它们了——这比你想象的重要。” 那一刻我有些发愣。他不是在听答案,而是在看一个人是怎么思考的。这种认真,反而让我觉得“想明白一点事”,是件值得投入的事。

后来一次课后,我们从“规模经济”聊到组织效率。他问:“效率和复杂性是线性关系吗?” 我有些语塞,他接着以中国电信行业拆分、台积电与英伟达的分工为例,说:“规模不是效率的保证,边界才是。”我记得那天我们一直聊到了快到晚饭,我回宿舍的路上脑子里一直是“边界”这个词。

DP2最后一节课和Justin的合照

从那以后,我的笔记开始变得混乱但饱满。我开始读他推荐的一些资料,自己在空余时间读书、查政策、写感想。读他推荐的《增长的极限》时,那些用数学模型推演增长边界的论述,第一次让我意识到:原来“增长”本身也可以被质疑 —— 不是任务驱动,而是像心里燃起一把火,让人忍不住想追问下去。

那种“想多走几步”的冲动,在另一个完全不同的课堂上,也悄悄发生了。

在DP1开学那年的中文课里,当同学们都关注卷一应试技巧时,彭老师的课堂始终偏离 “套路”——他带我们潜入消息、通讯、社论、小说的语言肌理,感受文体张力与情绪暗流,练习在字里行间体会未说出口的声音。彭老师常说:“要增强对文本的敏感力。”

也是从那时候起,我每天早上起床第一件事,就是花半个小时读报——什么都读,从政治评论、国际时事到娱乐专栏、城市民生,不再“以主题挑文本”,而是试图让自己变成对世界上语言与情绪、事件与情境始终保持感知的人。

和彭老师的合照

现在回头看,那时我只是被点燃了一点点,像火柴擦出的微光。但正是那微光,让我知道,原来人真的可以因为某个问题、某段文字、某种未知的吸引力,而愿意多走几步。

起初,它只是让我停下来,愿意多想两分钟,多看一页书,多去问一个“为什么”。但慢慢地,它教会我如何倾听、如何追问、如何忍住浮躁的结论,去等待真正重要的东西浮现,不是奔着结果去,而是愿意为一个尚未命名的问题,投入时间与热情。

理解现实,不是退后旁观,

而是亲身进入与回应

在UWC,我逐渐意识到,知识的意义不止于自我认知的提升,更在于它与社会的关联。课堂后的一次次提问与反思,让我对 “理解世界” 萌生出一种责任感。Project Week(项目周) 是我首次走出校园,用所学回应真实世界的实践。不再是模拟或体验,而是作为参与者,与他人共同面对现实的复杂。也正是在这些真实互动中,我开始明白 “利他” 并不是牺牲,而是贴近问题时自然涌现的行动欲望。

DP1 项目周的组员和同学们

DP1的项目周,我在河南台前县思源小学——一所以留守儿童为主的乡村寄宿学校,和一群来自不同国家的同学为一到五年级设计跨文化体验课。我们带他们了解不同国家的节日与语言,教他们跳肯尼亚部落舞蹈,一起游戏、画画、打篮球、踢足球。

每天课后,孩子们总是围着我和同伴们问问题,有人问我的外国同学是哪来的,有人好奇“你们国家下雪吗”,还有人悄悄问“你们明年还能再来吗”。那时我第一次意识到,教育并不只是知识的传递,更是一种连接的建立——哪怕它只是短暂的一周,也可能成为一个人记忆中非常明亮的一段时光。

DP2 项目周和我的小组一起制作剧本

DP2 的项目周,我们在广东乡镇上的一家公益图书馆,为 21 名学生开“戏剧艺术实验室”。我带的六年级和初一男孩起初抗拒表演,说 “尴尬”,有人甚至没在台上说过一句完整的话。我们用一整天做角色扮演练习、即兴对话和情绪表达,才慢慢卸下他们的防备,最终我们一起创作了一部改编版的《小红帽》。

演出那天,有个男孩在台上忘词了,慌了一下,其他人没有笑,而是顺着台词引导他继续。那个瞬间,我感受到,他们不是在“完成一个节目”,而是用自己的方式建构一个世界,一个可以说出自己想说的故事的世界。

有个叫子迪的男孩,表演结束后悄悄和我说,想考县高中、像姐姐一样进城学医 —— 他们年级最好的结果就是上中专,而姐姐是村里唯一的大学生。他说话时眼睛盯着地板,但那种“好像还有点可能”的念头藏不住。我那一刻才明白,哪怕只是一次戏剧课,只要有人认真对待,他们就会愿意把心里最真的希望讲出来。教育的意义也许就藏在这类对话里:不是塑造谁成为谁,而是让人愿意相信——自己也可以有一个故事说,也可以有一个地方去。

DP1 项目周后,一个问题始终萦绕在我心头:我们带给孩子们的 “非日常” 体验之外,他们真实的生活日常是怎样的?社区支持是否足够?未来是否会被结构性限制束缚?这份困惑促使我在 DP1 暑假,用一个半月回到安徽农村开展调研。

乡村调查的记录

契机源于 Justin 教室的《甜甜圈经济学》,它让我开始从“可持续”而非“增长”的视角重新审视家乡。当合肥的高铁新区拔地而起时,沿途其他县城却呈现出宅基地荒废、村小关闭、老人独耕的空心化图景 —— 这让我思考:高速发展背后的代价是什么?被边缘化的农村社区能否获得更公平的发展机会?

我带着录音笔和提纲住进农村,访谈老人、村干部和偶尔回家的年轻人,记录他们对补贴、拆迁的看法,以及对祖屋的复杂情感。运用人类学田野调查方法整理素材后,我将调研档案提交给走访的村委会。

不满足于记录,我还联系了身边的资源,联合国内外研究城乡治理的教授,针对资源不对等下的社区自组织问题设计了几个可能的方案:

1. 基于亲缘网络的小型互助组机制

2. 融合微信小程序与地理信息系统的社区数字化平台

3. 试点调整集体土地分配,保障外出青年土地收益

每一份方案我都写成文档,与村委会一起反复推敲,有的被采纳试行,有的被建议修改等待时机。

越往下做,我越意识到,有些问题不是靠努力就能解决的。资源流动、政策激励、地方执行机制,这些系统性的问题无法被某一个人、某一个机构轻易介入。但这并不是放弃的理由,恰恰是继续走下去的理由。只是,需要慢一点,也深一点。

连接从行动开始,

改变在彼此理解中发生

除了走进现实之外,我也在校园里持续做着一些基于兴趣与判断的尝试。因为在UWC,这些“自发”的行动被鼓励、被认真对待,甚至常常成为改变的起点。

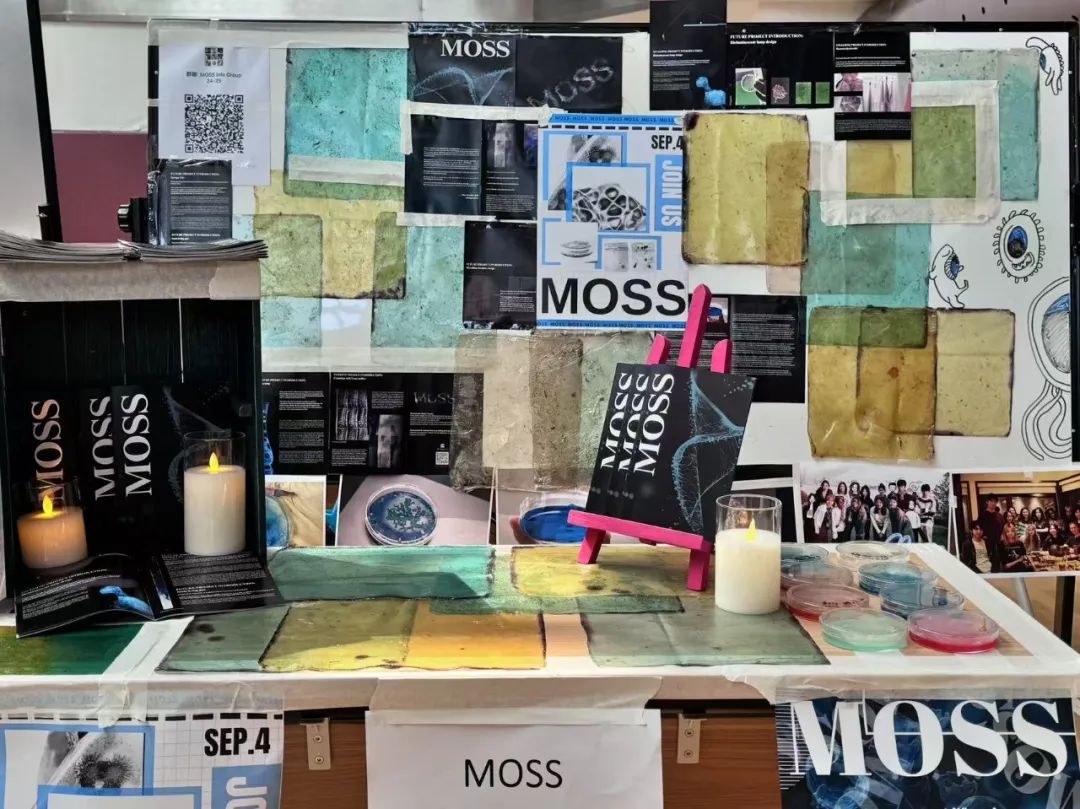

FP 时,我和Julia,还有一位朋友一起成立了MOSS——一个关注可持续生物材料的Biodesign(生物设计)社团。MOSS的起点,是我们对“人类如何在未来仍能可持续地生活于地球”这一问题的共同思考。

MOSS在知行市集的招新摊位

我们尝试将生物系统原理融入设计流程,用天然材料如海藻酸钠制作了一种柔软、轻盈、可降解的“海藻布料”,可以用作包袋、衣物、甚至轻型装饰材料的基础载体。这个项目让我们意识到材料不仅服务于功能,也可以承载关于生活方式的隐喻。MOSS后来也影响了其他几位对可持续设计感兴趣的同学,他们开始主动查文献、做测试,尝试用材料去回应自己的议题。

MOSS知行团队大合照

到了DP1,我和Olivia一起创办了国际象棋社团。那一年是疫情后第一批外籍学生回到校园,我们希望创造一个不依赖语言的空间,让人们通过棋局本身建立起交流。

当时最初吸引了19位来自不同国家的学生参加,我们安排了教学、组织友谊赛,也让学生自由对弈。大家围坐在Victor的数学教室,不同国家的同学用自己方式讲战术、谈布局,一边比拼,一边相互提问。

有一位同学原本总是独来独往,但在参加了几次社团活动后开始愿意主动约人对弈、参与组织。他和我说,在棋盘上,他第一次觉得语言不是隔阂——你不需要很快说完一句话,只需要慢慢下出下一步棋,用一种非语言的方式走进彼此的文化和思想。

和朋友一起爬山

当然,除了这些项目与行动,我也会参与其他同样有趣的事情。我从FP就喜欢骑行,是学校骑行队的一员,每周三绕昆承湖骑行一圈;我也喜欢爬山,经常和朋友在假期去挑战各种高峰,这些都是我最放松也最专注的时刻。在学校的闲暇时间里,我也会作为经济的朋辈辅导员(Peer Tutor),辅导低年级的同学解题、复习、理清概念。

人生方向在行走中显现

真正让我意识到某种东西已经悄悄扎根的,是在DP2物理考试后的那个中午。

那天我和彭老师吃了一顿简单的午饭,原本只是想聊聊近况。但这顿饭最终吃了两个小时,从四书讲到人生,从文体讲到人心。他说话很慢,也没有所谓“劝导”的口吻,更像是在与我一起剥开一层又一层语言与存在的壳。饭桌不大,但那两个小时里,我感觉自己像坐在一条巨大的思想长河边:

“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”

这是《中庸》的开篇,彭老师说:“每个人从出生开始,性就在了,是命赋的。做事若能遵循性,那就是道。真正的教育,不是让你成为谁,而是帮你把自己的那条道修清楚。”

我沉默了很久。那一刻,我回想起自己过去两年的生活:调研中的对话、课堂后的疑问、社团中的协作、凌晨读完的一篇专栏、带着录音机走进村子时的那种静默、等等等等……它们看上去彼此独立,但在那一刻,我突然意识到,它们都源于同一个东西:

不是目标,不是任务,不是野心,而是“性”——那个在你心中悄悄涌出的方向感,一种“我不做就会不安”的微妙力量。

彭老师讲的就是愿力的根源。不是外在推动,而是内在的命令;不是被要求成为某种人,而是觉察到你已在成为你该成为的人。

UWC没有给我标准路径,没有评判对错,也没有用统一的价值观框住成长的方向。这所学校给予的,不是一种“解法”,而是一种面对未知仍然愿意向前的能力。它只是在一次次允许中,让我逐渐拥有了选择的自由——选择深入、选择等待、选择不逃避,也选择对一个尚未定义的未来保持敬意。

下半年,我将前往宾夕法尼亚大学求学。我仍然记得,FP时我在宿舍墙上挂着的那件蓝色的宾大T恤,像是某种对未来的许诺,三年来始终没有改变。我想在那里深入学习数学和商业经济与公共政策,特别关注数学模型、制度设计以及发展经济学这些能连接理论与现实的问题。我想理解规则背后的推理系统,以及制度背后的权力与分配。我会带着UWC给予我的那份思辨与行动的能力,进入一个真实而复杂的世界,做出一些我相信值得去做的回应。

我想,也许人走的路就是这样,好似我每一次爬山:起初绕得很远,中间总有陡坡、乱石、看不清的岔口,有时在山腰中甚至望不见山顶。但你只要不退、不逃、不急着绕开——慢一点,深一点——总会有一天,那条看似走不通的山路,会从你脚下,悄悄地、生出一条真正属于你的路径。

就像我最喜欢的《基督山伯爵》结尾写的那样,也许所有复杂的人生,最终都归结为两个词:“等待和希望”。

图文:William 丁梓庭,常熟UWC 2025届,宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)2029 届