在常熟UWC,看见“百邦一家”的温暖图景

发布时间:2025-09-26

“家,是江南水乡的青石板路,也是北欧森林的木屋炊烟;是非洲草原的落日余晖,更是南美雨林的蓬勃生机。” 当这些截然不同的“家”的意象,在一场名为“百邦一家,心安吾乡”的展览中相遇,会碰撞出怎样的火花?

中秋与国庆双节将至,常熟 UWC 的校园里洋溢着浓厚的中国文化氛围。9 月 23 日至 24 日,学校以“家”为纽带,携手苏州吴文化博物馆开启中秋 “特别联动”。

从签约共建、文化展览、沉浸式体验等多元形式,让来自全球的学生触摸吴地文化与中华传统,也为学校十周年校庆增添文化厚度,注入鲜活的文化内涵与情感温度。

签约吴文化博物馆:

共绘“馆校协同育人”新篇

9月23日,常熟 UWC 与苏州吴文化博物馆正式签署合作协议,以吴文化为桥梁,共同搭建 “馆校协同育人” 的平台。

常熟UWC创办人、董事会主席王嘉鹏(左)

苏州吴文化博物馆馆长陈曾路(右)

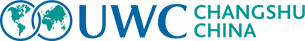

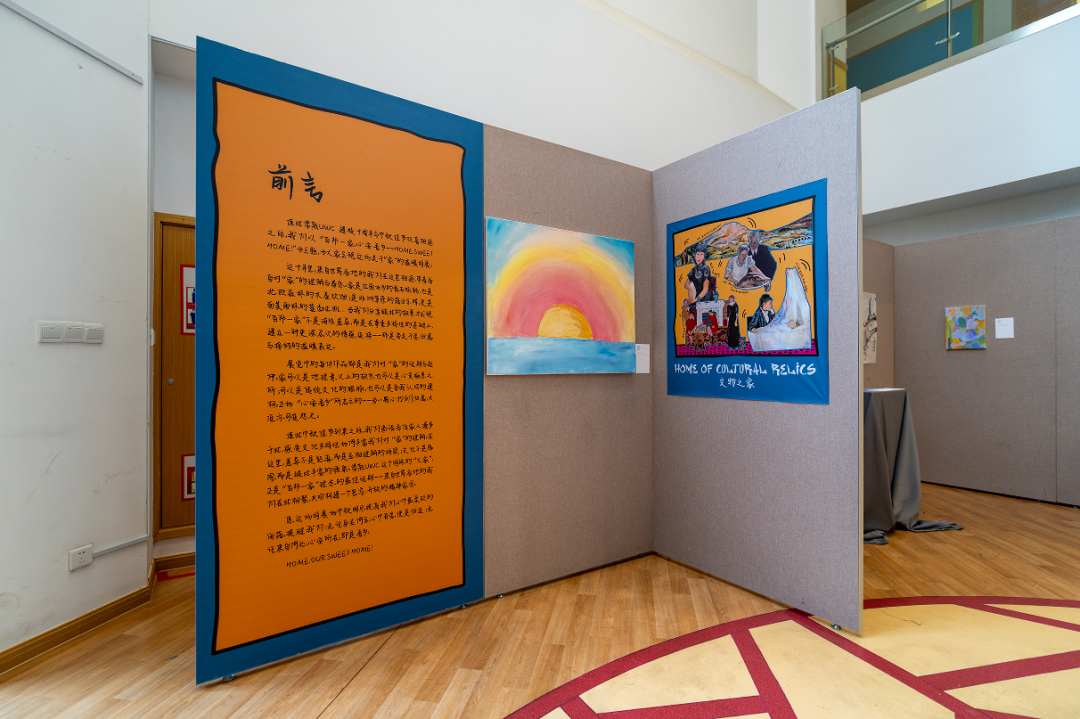

此次合作的首个落地项目,是由DP1学生杨舜泽、祁鸣九、佟亦橙,FP学生金锦添共同发起的“百邦一家、心安吾乡”文化展览。展览共呈现39件实物展品与14幅摄影作品,内容丰富多元,涵盖油画、水粉画、水墨画、刺绣、剪纸、诗集、玩偶等多种艺术形式。展品不仅以中国为主,更汇聚了来自苏丹、斯威士兰、马达加斯加和美国等地的文化元素。

“百邦一家、心安吾乡”文化展

(左右滑动,查看更多)

在项目推进过程中,常熟UWC中文系教师团队全程参与,从展品收集到内容梳理均给予支持;吴文化博物馆则从策展思路到现场布展,提供了全方位的专业指导。

谈及举办展览的初衷,学生代表杨舜泽同学表示:“我们学校的同学来自中国各地乃至全球各国,他们家乡的文化鲜活独特,值得被更多人看见。因此,我们希望借节日契机,为大家呈现一场家乡文化特展,让这些温暖又别具一格的文化被更多人了解。”

他着重说道,目睹老师和同学们在展台前表达出由衷的赞赏,自豪与满足感不禁涌上心头,这也让他们更深刻地感受到这件事的价值与意义。

未来,常熟UWC与苏州吴文化博物馆的馆校合作将围绕三大方向展开:

“联合开发吴文化课程”,博物馆专家将走进校园,为 UWC 学生带来吴地历史、文化等特色课程;

“学生实践赋能”,鼓励 UWC 学生参与博物馆志愿者服务,让知识从课堂走向实践;

“年度文化联动”,在中秋、春节等传统节日共同举办主题活动,让文化在互动中传承。

双方希望通过馆校合力,共推文化传播,让新一代在体验中建立深厚的文化记忆与民族自信。

沉浸式汉语课:

汉服里的 “中国文化课”

9 月 24 日,苏州丝绸博物馆的老师带着唐、宋、明三朝传统服饰,走进常熟 UWC 国际生的汉语课堂。课堂上,学生们每人选择一件试穿 —— 有的换上唐代襦裙,有的身着宋代长衫,有的穿上明代长袍。

在博物馆老师的专业讲解中,大家不仅熟悉了所穿汉服的特点,更深入了解了服饰背后的历史变迁与文化寓意。这既是一堂生动的文化体验课,也与学生当下所学内容紧密衔接,实现了知识的延伸与浸润。

来自波兰的 Magdalena 同学分享了自己的体验:“这堂课是我第一次有机会穿上汉服!我穿的这件汉服造型特别精美,更让我意外的是,它的宽大衣袖竟然和口袋有同样的功能 —— 是特意缝制的,方便存放小件物品。这次经历对我来说格外特别,因为我们不只是穿上了汉服,还深入学习了它背后的历史与寓意。”

她还提到,课堂上所有国际学生都分享了各自母语中 “丝绸” 一词的表述,这帮助大家更好地理解了丝绸的起源;“课程临近尾声时,我们还一起编排了一出小短剧,在互动中锻炼中文表达能力。”

“融合多元文化,培育全球公民”

活动期间,学生们还参与了常熟松糕制作,品尝了苏式月饼。松糕饱含团圆美满、蒸蒸日上的美好寓意,是江南人家节庆时分共享的甜蜜;月饼则寄托着“月圆人圆”的期盼,承载着跨越时空的思念与相聚的温暖。在亲手制作与分享美食的过程中,学生们体会到这些传统美食不仅是节日的象征,更体验了“家”在中国文化中的具体表达。

中国语言和文化是常熟UWC的三大支柱之一,中文课是常熟UWC全体学生的必修课。作为一所致力于 “融合多元文化、培育全球公民” 的学校,中文系主任曲歌老师表示:

全球公民需兼具理解自身文化的自觉与包容他人文化的胸怀。此次围绕‘家’展开的主题活动,正试图以人类共通的情感为桥梁,引导学生在文化的碰撞与对照中,既能读懂差异的独特,也能发现共性的温暖。

在这场体验式学习中,中国学生主动承担起文化传播的角色,国际学生则以体验者的视角感受不同文化。九月这场以中秋为契机的活动,犹如学年中多元文化庆典的序幕,以月饼、蒸糕等秋日意象,为学生们走近中国文化提供了一个充满浪漫感的入口。

-End-