当学业遇见热爱:我在UWC找到平衡的“魔法”

发布时间:2025-07-25

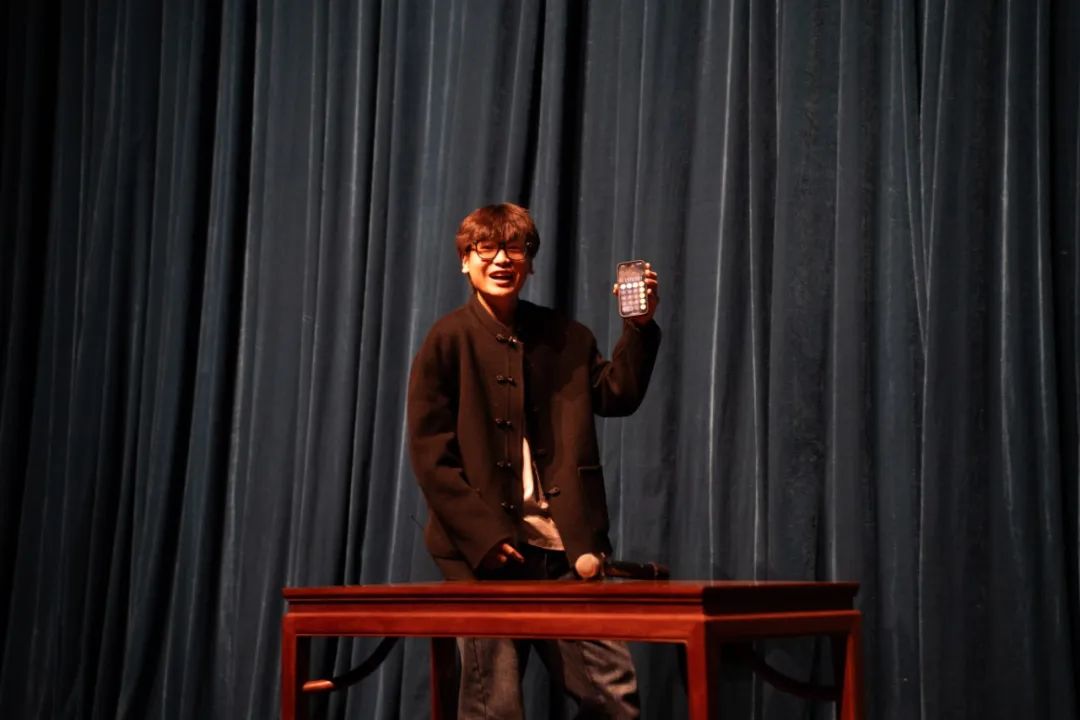

今年初的中国文化晚会(CCE)舞台上,FP(高一)学生朱奕鸣的魔术表演惊艳全场。5月,他作为唯一的高中生斩获江苏大学生魔术交流大会的冠军,并在苏州文化艺术中心成功举办了个人售票首演——自编、自导、自演,光芒初绽。

但舞台下的他,初入常熟UWC时也曾深陷挣扎:玩转魔术、组建乐队、驰骋球场……太多热爱想追逐,学业的挑战却横亘眼前。

在“该学”与“想玩”的拉扯中,他如何选择?他又是怎样在兼顾乐队、篮球的同时,不仅让成绩提升,更让魔术成为认识自我、连接他人的桥梁?FP这一年,他积极拥抱挑战,学习如何在热爱与学业间找到平衡,而探索之路仍在继续。下面,听朱奕鸣分享这段在常熟UWC寻找节奏、不断成长的旅程。

朱奕鸣在今年

中国文化晚会(CCE)的魔术表演《瞬间》

“该”与“想”的拉扯

“张力”这个词,恰如其分地勾勒着我在常熟UWC的日子。来之前,我总把这里想象成一座“梦幻岛”,以为能毫无顾忌地追寻热爱。

可当我攥着满心期待走进校园,才发现那些憧憬的光芒里,每一缕都藏着沉甸甸的分量——学业的挑战,社交的拥挤,自我探索的勇气。这些,还远不是全部。

从苏北公立小学的懵懂,到常熟CWA三年的铺垫,我以为自己已经准备好起航,却在常熟UWC真正感受到“大海”的深邃与宽广。生活、学业、情感、梦想,像从四面八方涌来的潮水,汇成一股名为“张力”的力量。它推动着我、塑造着我,也提醒我:成长,从来不是一条坦途。

最让我感受到挑战的,是学业,尤其是英语。它和我此前接触的英语学习模式截然不同——从前只要背单词、刷试卷,似乎就能应对一切;但在这里,我需要沉下心来读英文文献,试着揣摩作者的表达意图,还要做上辅助理解的批注。

这门课不讲究“结果论”,老师更看重过程的细致评估:笔记是否清晰有条理,批注是否足够用心深入。这样的差异让我有些手足无措,也带来了不小的压力。

坦白说,一开始我并没有在学术上倾尽全力。内心深处,似乎总在渴望另一种节奏。在UWC这片鼓励探索的沃土上,这种渴望疯长:组建乐队,音符在排练室碰撞;大型晚会上,魔术道具在指尖悄然准备;篮球场上,球衣浸透汗水。我像一颗陀螺,被这些热爱抽打着旋转。

我们的乐队表演

篮球队合照

当音乐节上观众拉手跳跃时,当礼堂的射灯洒下蜂蜜色的暖光,当篮球刷网的声音传进耳中,谁又甘心只做那个在知识岸边埋头苦读、不抬头看风景的人呢?

于是,“该做的事”和“想做的事”开始拉扯,把我的时间撕得支离破碎。专注力,那枚本应鲜亮的橙子,在无数双手的争抢传递中,沾满指纹,提前显露出疲惫的褶皱。后果是沉甸甸的——英语课的成绩单上,3分、4分(总分7分),像冰冷的雨点砸在心上。我在“该”与“想”中犹豫徘徊,迷失了方向。

在“拉扯”中找到平衡的支点

春节的暖意,似乎也融化了心头的坚冰。第二个学期,我开始审视这片“狼藉”。问题像舞台上一个穿帮的破绽,刺眼,却必须面对。

我学着给自己的生活做“减法”,小心翼翼地筛选——放下那些不那么重要的热闹,把更多时间分给书页和笔记。

我开始主动找老师请教作业问题;课堂上,我抛开了“不好意思”,不懂就立刻提问,积极回应老师的每一次互动;课后也留出静心思考和学习的时间。

奇妙的是,“学业”与“热爱”并非是一个非此即彼的单选题。我试着列好计划表,在该学的时候好好学,该玩的时候尽兴玩。没想到平衡的秤杆,潜移默化地挪移,渐渐找到了它的支点。

那些在成绩上让我感到些许羞愧的数字,开始有了向上的爬痕。更神奇的是,我所珍视的舞台,并未因此黯淡。

在学校最大的舞台CCE上,聚光灯为我而亮,我一个人,用一段关于“时间”的魔术,让全场屏息凝神。篮球场上,汗水与呐喊结成最甜的果实——球队一起捧起了两场校外比赛的冠军奖杯,映照着团队的荣光。而那支由我们这群FP新生组成的独一无二的乐队,竟也在学校的音乐节上,用青涩却充满活力的演奏,获得了第三名的荣誉。

回望这充满“张力”的一年,那些曾令我无法面对的时刻,如今看来,不过是生命锻造韧性时必不可少的淬火。如同魔术师最终领悟,失败本身也可以成为表演震撼人心的一部分。我忽然懂得了,UWC给予我的最大馈赠:并非消除“张力”,而是在这不停的拉扯中,学会了像跳舞一样保持节奏。

魔术:照见自我,连接世界

这份领悟,奇妙地与我心底深藏的另一股力量交汇——魔术。第一次触碰它的神奇,是在小学二年级那台学习机上。那种“魔法”真实降临在身边的震撼,是我这辈子都无法忘怀的奇妙,后来再也没感受过。我想把这份不可思议的感受,传递给身边的人。

只是后来,学业的压力,让这颗魔术的种子被深埋,热情也慢慢淡去,但那最初的悸动,从未消失。直到去年底,在成都一场名为《Time》的魔术秀里,魔术师在落幕时轻声道:“世人慌慌张张,不过为那碎银几两,有的时候别忘了停下脚步,看看头上的月亮。”

这话语,如月光般清冽且皎洁,洒进我的心里。我忽然意识到魔术的力量,远不止于制造惊奇。

我在苏州文化艺术中心的

首次售票演出

这份重新被点燃的热爱,坚韧无比。在常熟UWC相对自由探索的氛围里,魔术于我,慢慢变成一种艺术表达。我知道许多人并不这样认为,它似乎不如音乐、戏剧那般“正统”。然而,当我看到一位魔术师,无需言语,仅凭精心设计的流程就将爱情的甜蜜、苦涩与无常直抵人心地呈现时,我无比确信:这就是我追寻的艺术!

它的美,在于一种精妙的“碰撞”:有着神秘感,却又带着平实温暖的亲近感,如同炉火的微光、路边阳伞下的闲适,厨房岛台的烟火气,或者耳语即达,旁桌不闻的小酒吧,在一个隐秘的角落,分享一段不能说的秘密。

于是,我的“秘密”开始在学校的各个角落被更多人“看见”。聚光灯下,面对观众眼中好奇、探究甚至有些无厘头的猜忌,我渐渐释然。身为魔术师,我当然更愿人们相信,我们真的拥有独属自己的魔法。

但我理解那种好奇,如同古人面对月食,好奇其中的道理,便筑坛来祭天。他们好奇仪式和结果的关系,如今科学揭示了月食的真相。魔术亦然,我希望观众不必在“揭秘”的路上走太远。

就像我在CCE上演的魔术《瞬间》,这是一个很美的名字,因为它记录了一个对每个人都转瞬即逝的平凡时刻。魔术的美好就在于此:在舞台上,我希望能与每位观众共同创造一个难忘的瞬间。虽然无法邀请所有人上台互动,但我知道,无论坐在哪里,每位观众都同样重要。

《瞬间》表演现场

看过这个魔术的人知道,效果很简单:全场打开计算器,邀请几位观众随意说出数字,最终所有观众计算器上显示的数字组合,就是表演的当下时间——比如我当时是1172021(代表1月17日20点21分)。我觉得这其实是一件很浪漫的事儿,如果有任何一个观众对数字有一点点改变的话,那么结果都会是完全不同的另外一串数字。

《瞬间》表演现场

数字如同人生,像阿甘的那盒巧克力,你永远也不知道下一块是什么味道。生活的列车驶向远方,我们永远不知道终点在哪儿,结果又是什么。但我们知道的是,路过的风景转瞬即逝,我们没有归途。在车上,我们唯一能做的就是抓紧身边人的手,透过车窗,留下一刻又一刻的美妙瞬间。这正是《瞬间》希望传递的温暖与意义,也是它于我的深刻价值。

一次次表演也让我慢慢懂得,魔术的真谛,不在于传递多么宏大的哲理,不在于炫耀精妙到极致的手法,更不该是居高临下地把观众当作愚弄的对象。它的内核,是分享,是传递一份温暖,是邀请人们相信片刻的奇迹。

就像三千年前有个关于巫师与圣杯的传说。巫师曾说:“如果我的故事能流传百年,在世界任何角落的剧场被提起,我希望面前坐着真正愿意相信奇迹的人——我会微笑着举起圣杯,分享温暖与魔力。哪怕只有一个人感受到这份分享的温暖,我与圣杯的使命便算完成了。之后我会走向下一座剧场,分享新的故事,而圣杯也会在那里重获新生。”

这个故事深深触动了我。它让我明白,分享魔术时传递的那份温暖,以及让观众真正相信魔术本身,才是最“魔术”的魔术;也让我终于清楚,作为一名魔术师,究竟该为观众带来怎样的体验。

魔术师最深的期盼或许正是如此:某天我为一位观众变了个魔术,很久以后,他忘了日期,忘了地点,忘了我,甚至忘了那个魔术本身。但他生命中曾有过那样一段特殊的时光,一种纯粹的惊奇与愉悦的体验——这就足够了。圣杯的使命,就完成了。

所以,魔术之于我的意义是什么?希腊德尔斐神庙刻有三道箴言,第一道是“认识你自己”。魔术,这个在我眼中的艺术,竟成了我认识自己的一面镜子。它让我看清热爱可以穿透时光,让我明白即使是最“不务正业”的痴迷,也值得付出一生。它让我在常熟UWC,找到了一个释放自我、连接他人、并最终认识真我的奇妙出口。

“张力”的馈赠

回望FP这一年,那些“拉扯”的压力,早已在成长的年轮里刻下了坚韧的印记。常熟UWC,这个让我在“张力”中学会舞蹈的地方,也让我重新拾起“缝补世界”的“魔法”。

这个世界并不完美,有人说“世界破破烂烂”,但总需要有人,用热爱,用平衡的智慧,用一点相信奇迹的童心,去为它缝缝补补。而这条路上,我正笨拙地,学着成为一个手持针线的魔术师。

-End-