当乡镇、农田、古建成为课堂:比成绩更重要的收获是什么?| 项目周

发布时间:2025-04-143 月 24 日至 30 日,200 多位 DP2 学生带着 22 个聚焦 “社会服务”、“文化交流”、“可持续实践” 等主题的自主策划项目,从江苏常熟出发,足迹遍及上海、云南、山东、广东、福建等多个省市,展开了为期一周的沉浸式探索。

这场从去年 11 月就开始筹备的项目周,不仅是课堂知识的延伸,更是将热爱转化为行动—— 从主题调研、任务拆解、预算管理到风险把控,再到吃住行等细节安排,全部由学生自主完成。每个小组提交的《一周计划》与《风险评估表》,再到最终的成果展示与反思,记录着从创意萌芽到落地生根的完整轨迹。本期,我们聚焦于广东、山东、山西三地的项目,感受学生们在真实世界中的实践与成长。

📍山东烟台:

可持续农业的“田间课堂”

在山东艾维农园,学生们沉浸式体验可持续农业。在鱼菜共生系统旁,他们探究 “养鱼不换水,种菜不施肥” 的生态循环奥秘;于气雾栽培大棚中,目睹植物根系 “悬浮生长”,蔬菜在空中生长的景象。在传统种植区,学生们亲身实践,翻土、开垄、定植、灌溉,种植水果豆类。

有人首次握锄头,在劳作中领悟 “粒粒皆辛苦”;有人给苹果树施粪肥,克服气味与弄脏自己的顾虑,牢记 “碰到一根枝可能毁掉一个苹果” 的叮嘱。他们还向果树根系和土壤喷洒酵素溶液,学习理解活性酶的功能与作用,这是与“秋收成果”直接相关的“准备工作”。在农场厨房,学生们就地采摘新鲜食材,制作包子、披萨等美食 。

邹乐言回顾这次经历,满是感慨:“从最初组队分歧到最终选定农场,五个月的筹备如同闯关。但也正是这些磨合,让大家在实践时格外投入。我们这个小组,成员来自澳大利亚、中国、埃塞俄比亚、希腊、意大利、肯尼亚、尼泊尔、多哥、美国等多个国家,男女比例 6:7 十分均衡,还存在四种不同宗教信仰,有着各自特殊的饮食习惯。可大家相处得十分融洽,这本身就是 UWC 多元理念的体现。大约五年前,我们学校就和这里有过交集,这次回访,我们再次学到许多鱼菜共生的知识,还进行了实实在在的农田与园艺劳动,种土豆、山药、豌豆,中午用现成食材自己做饭,用麦麸刷油,回收植物做堆肥,每天坐公交车往返……这些看似不起眼的小事,让我明白,比起一直讨论、畅想环保理念,关注那些宏大议题,从身边小事做起,从细节出发,去践行可持续发展才更加重要。”

来自希腊的Katerina分享道:“参加这次项目周,我收获颇丰。我体验了农活,接触到鱼菜共生系统、空气栽培法等前沿农业技术,还结识了许多新朋友。在这个过程中,我学会了如何克服语言障碍,如何与他人顺畅交流,以及怎样听从专家指导。我深刻体会到,可持续且高效的农业背后蕴含着大量科学知识,也了解到维持那一大片温室和农场需要付出诸多体力劳动。艾维农园正在运用我们在环境系统科学(ESS)这门课上定义的一级污染管理方法处理污染问题,具体做法是对人类活动进行交替安排,也就是说通过合理运用科学知识并做好规划,从源头上杜绝污染产生,这是处理污染问题最具成本效益且最可靠的方式。这也让我从真实实践的角度理解了书本知识。我认为项目周是我在UWC非常精彩的一段经历,毕业后,它一定会成为我记忆中最宝贵的部分。”

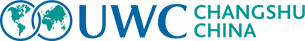

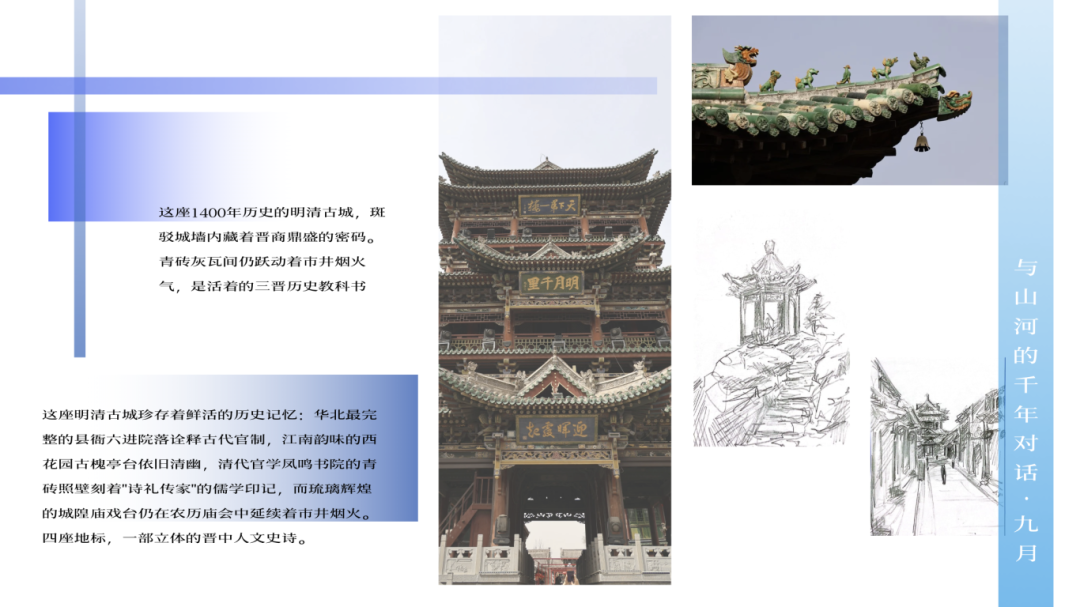

📍山西晋中:

探寻文化保护与传承

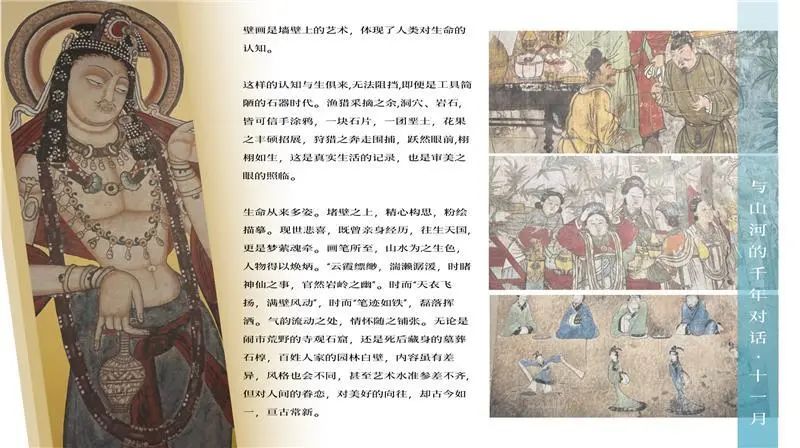

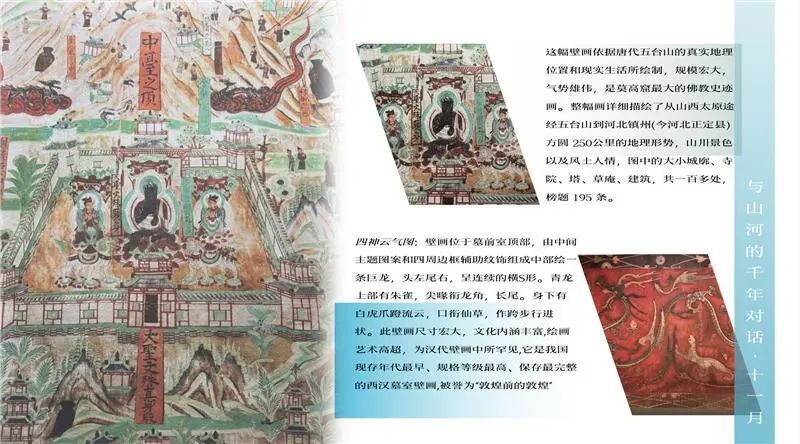

还有一个小组深入山西晋中地区,穿梭于古建筑群、历史遗址与博物馆之间,开展实地写生、文物临摹与影像记录工作,采集山西的传统艺术载体,如泥塑、木雕、壁画、石窟等,并准备将这些素材编辑成一本日历,这本日历浓缩了山西的人文底蕴与艺术修复工程。

项目发起人闫景宜分享道,自己一直对宗教文化兴趣浓厚,漫画《宝石之国》里的佛教元素和东亚宗教意象,以及岩彩绘画技法,都对她影响颇深。她说:“出于对美的本能追求,我和志同道合的同学们一起将项目焦点锁定在山西文化及其修复技艺上。我们希望通过这本日历的创作,立体呈现山西本土文化与现代文化交融共生的独特文化生态。借助个人化的艺术再创作与记录,在记录文化的同时,让观众感受到我们对文化艺术的热情,为观众提供一种将‘文化传播’融入日常生活的新视角。”

小组制作的日历内页(部分)

这次项目周,对小组成员而言是无比珍贵的经历。他们不仅学到专业知识,还拥有与组员愉快协作的回忆。更重要的是,这次实践让他们开始思考并尝试通过项目,回答一个全球性问题:当下,我们应以怎样的态度面对历史文化遗产?

闫景宜说:“通过壁画修复体验,我学习到文物修复并非为了呈现文物们最‘完美’的一面,而是为了保留时间赐予的痕迹。这也是山西最触动我的一点,山西的文化氛围是我所体验过最接地气,朴实,浑然天成的。这种松弛而真挚的氛围与文物修复相同,我们从现代面对历史遗产时是否能带着自然的态度决定了我们是否能够真正的理解文化传承。我认为,文化传承,就是自然的接受这种痕迹在现代生活中的共生,允许其在岁月长河中‘不完美’地延续。”

除了这三个项目,有的小组还前往青岛孤独症中心帮助大龄孤独症青年更好的融入社会,奔赴舟山探究水獭保护与海洋生态保护,在北京蒲公英学校与在校学生进行文化交流……

项目周的筹备与实践,是对团队凝聚力、执行力的全方位考验。学生们走出课堂,在分歧中学会协作,在突发问题前培养韧性,在跨文化碰撞中理解多元。当 22 个项目带着泥土气息、服务精神与文化底色回归,留下的不仅是成果,更是 “如何在真实世界行动” 的成长答卷。