在常熟UWC学习视觉艺术是怎样的体验?

发布时间:2022-11-09

如今越来越多的学生爱上了

视觉艺术,

他们也希望在高中就能为

将来大学选择艺术方向做些准备。

那么艺术教育如何为学生赋能,

为他们的未来做好准备?

今年从常熟UWC毕业的两位同学,

吴佳芸和熊薏蕙,

分别分享了她们

学习视觉艺术的经历。

UWC教育为她们的艺术作品

提供了怎样的灵感,

带来了怎样的思考。

对于她们来说,

视觉艺术学习不仅仅是

表现艺术作品的美感或是技法,

更重要的是艺术思维的塑造

以及如何通过艺术作品

传达她们对世界、社会和人类发展

的思考和态度。

她们通过艺术更好地了解了自己,

通过艺术与世界更深刻地链接。

吴佳芸

常熟UWC2022届

罗德岛设计学院2026届

从小,吴佳芸就爱观察和遐想,有时盯着一片云、一群蚂蚁、或一束花,思绪便蔓生开来,一不小心就让时间流淌而去。兴许是孩童的天性在她身上散得较慢,有时她仍旧热衷于鬼点子和不着边际的幻想,被朋友们戏言“幼稚”。

五岁时的画作

然而对她而言,这份“幼稚”却是她与艺术的交融之处。艺术的自由、欢快和鲜活吸引着渴望释放奇思妙想的孩子们,儿时的她也坠入其中,享受心无旁骛地画画,感受艺术的生机。这便是艺术在她心里埋下的第一颗种子。

随后,艺术引荐吴佳芸邂逅了设计。她对艺术和设计之间的关系有自己的体会:“艺术唯我,设计为他,两者本质不同,但正如大卫·瑞兹曼所说‘作为艺术家,设计师将审美的兴趣同自我表达以及创造尝试合为一体’。曾经有一阵子,我迷恋上收集和改造废品,被设计的魅力折服。只是如今回想起来,那时看到的仅是设计的冰山一角。”

用废品做的娃娃家具

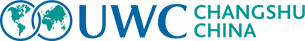

“能做事的做事,能发声的发声。”这是鲁迅先生在《热风》所写。

吴佳芸的语文老师季露露将这一段话印在包上赠与毕业的她们。在UWC的三年时光,这段话曾化为各种形式在她耳边回响,于她眼前徘徊。过去的三年,她看到了一个丰富多彩的世界,却也看到满身疮痍,颤栗于环境问题、文化问题、种族问题……

来自季老师的毕业礼物

她惶惶地望着身在其中,却似乎无法触及的世界;这时,设计的真谛逐渐浮出水面。她意识到,

“设计不应拘泥于自身艺术创作的喜好,而要将艺术与实用结合,满足社会的需求。”

就像MUJI(无印良品)艺术总监原研哉所说,“设计基本上没有自我表现的动机,其落脚点更侧重于社会。”

吴佳芸在常熟UWC就读FP项目时,选读了设计技术课程。设计技术课的第一个项目就是全班共同规划一个可持续发展的环保小岛。在此后,材料的可回收性、产品的可拆卸性等总会在设计时主动浮现于她的脑海里;对社会问题的关注和生态环境的责任感不知不觉地融入了她的设计中。

过去的三年,她持续将生活中的灵感记录着、设计着,同时也因为看到了自身的意义而快乐着。她绘制了性教育卡牌、制作了有助于青少年解闷的“迷你笔上乐器”、探索了能协助盲人购物的可穿戴设备、与小组一同研究了对接城乡资源的平台,出售了以受环境伤害的动物为原型的人偶……

|  |

3D打印并翻模涂装后的动物原型人偶(左)

原创的性教育卡牌(右)

吴佳芸想起之前翻阅《现代设计史》时,看到的维克多·帕帕奈克的话——“当代生态环境与社会问题促使设计师要关注可持续发展观和生存方式的变革:关注弱势群体,营造公平的社会公共环境、利益基础上的多元价值取向……” 她意识到:“使命感大概是驱使着每个设计师去为他人创造与服务的初心,而这就是平凡设计师的神圣之处吧。”

视觉艺术与设计的交融让吴佳芸体会到艺术与设计并非只是浮于表面的个人的审美与喜好,而是其传达的使命感与责任感。

就像UWC名誉主席,已故南非前总统曼德拉所说:“UWC最显著的特点就是它胸怀整个世界。”在UWC视觉艺术的学习过程中也是如此。

卓越的教育着眼于社会责任,有着“艺术院校的常春藤”之称的罗德岛设计学院以艺术为精髓去培养改变世界的人,这也正是吴佳芸追寻的梦想。

熊薏蕙

常熟UWC2022届

塔夫茨大学2026届

同样是今年从常熟UWC毕业的熊薏蕙,她的IB视觉艺术的学习过程也受到UWC教育潜移默化的影响。UWC的使命与价值观嵌入到她的艺术创作思维中,也给予了她艺术表达的灵感。

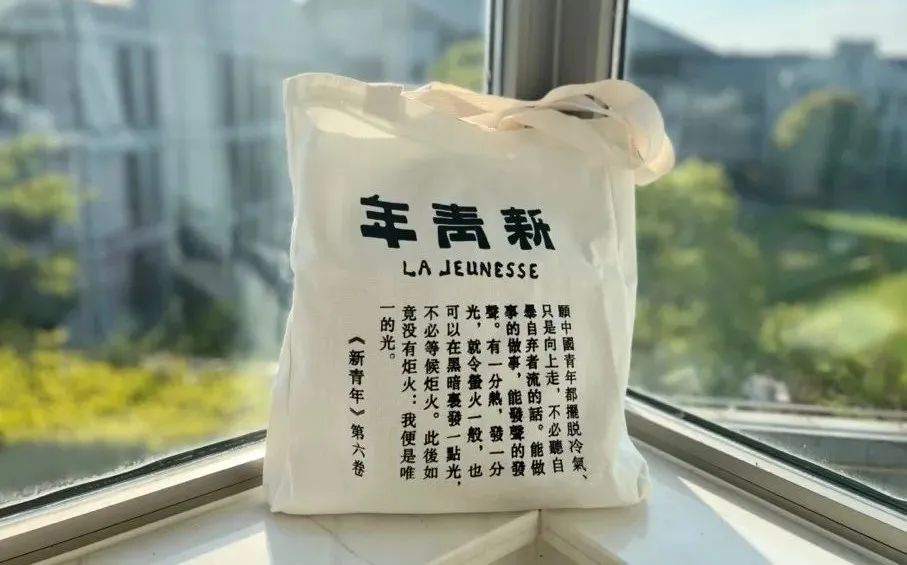

关于艺术作品主题的讨论,她发现她所关注的讨论内容很多都来源于全球问题论坛(Global Issues Forum, GIF)和Teams里的常熟UWC社区讨论的话题。有一次全校进行了关于“内卷”现象的讨论。熊薏蕙听到了很多很不一样的声音,也与很多想法产生了共鸣。深入思考过后,她逐渐地将这个主题融入到了她的作品中,最后将完成的作品放到了展览里面,表达了她对于社会压力的思索和回应。

熊薏蕙的视觉艺术作品

艺术对于熊薏蕙来说也是跨学科的。在DP2的视觉艺术课上,她研究了当代几位女性艺术家的作品,对于这些表现主义的创作方法和女权运动的关联,她觉得这对她是很有启发的。她在艺术家的对比研究中逐渐地体会到艺术在情感表达之外还拥有的情感联结和推动社会变革的功能。同时,她逐渐在转化的过程中,有意识地融入对于其他学科的学术兴趣。

出于自身对心理学的兴趣,她将一些与心理学有关的主题内容融入进视觉艺术展览的创作中,把这个作为展览主线,从另一种方式完成了她对于学术兴趣的探索。

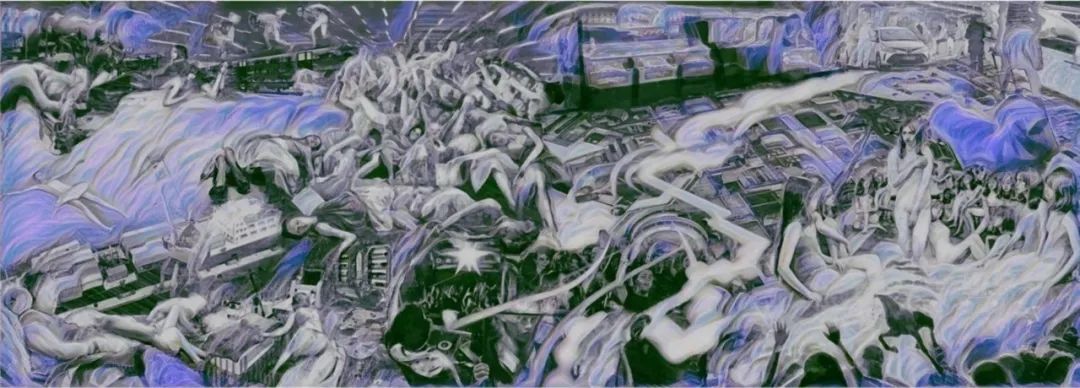

熊薏蕙的DP2艺术展览作品

在学校的Girls Coding(女生编程知行)的活动也沿袭了她对于女性群体的关注。知行成员先是在UWC进行编程的学习,然后去到当地的小学中,教女生编程。这个经历不仅关乎教育实践,性别平等,对她来说,在艺术的探索方面也是十分有意义的。特别是她在教编程的过程中也发现了艺术对于小朋友的激励作用。

熊薏蕙认为仅仅教给他们类似二进制的相关知识的时候,是以一种权威的形象向他们单方面的输送知识。但是教他们用编程作画的时候,是在共享一种语言实践的探索。当她们知道可以用编程工具来画画的时候立刻就眼里放光,更加积极主动了。她认为这从很多角度拉近了她们之间的距离。“我觉得这充分激发了他们的兴趣,也印证了艺术在各领域的情感联结的可能性。”

熊薏蕙选择的是视觉艺术高阶水平课程。由于课程需要多种媒介的作品,她在此期间也大大地拓展了媒介探索。熊薏蕙从前只接触过传统的绘画和素描,对于油画或是雕塑之类的了解甚少。但是在课程中她探索了几乎所有能想到的媒介材料。除了丙烯,油画,水彩之外,她还尝试了包括墙绘,丝网印刷的使用;版画,印刷;粘土,陶土,石膏,铁丝等3D的材料。熊薏蕙觉得这些探索的过程和经历非常有趣, “记得老师帮我们准备了很多的粘土进行材料实验。然后帮我们把失败的小作品也送去窑里烧制,在后来展览的旁边还设了一个‘失败成果展’,我觉得很特别。”

熊薏蕙的视觉艺术作品

此外,熊薏蕙在DP2的时候也充分地尝试了学校设计技术(DT)教师的资源。老师鼓励她把DP1的作品进行完善,他们进行了进一步讨论,然后就有了激光打印的灵感。这时候她才知道她可以利用学校的资源来完成这个想法。于是熊薏蕙联系了DT的技术员,帮助她把这个原本很不可思议的想法变成了可能。

在大学里,熊薏蕙将继续追寻自己对艺术的热情,在她同样感兴趣的心理学和艺术的道路上不断进行新的探索。

学生作品

在常熟UWC的视觉艺术的学习,给吴佳芸和熊薏蕙的高中经历增添了色彩。艺术丰富了她们的人生体验,开阔了她们的视野,充盈了她们的内心。她们希望用艺术传达青年人对社会问题的关注、为创造更美好的世界尽一份力量。

常熟UWC的艺术系副主任,视觉艺术老师黄婷说:

“IB视觉艺术注重培养学术的深度思考分析的能力,发散性思维,创造力与想象力。在UWC学习视觉艺术的不同之处在于学生被鼓励不断探索并努力践行UWC的使命与价值观。我们需要知道我们身处的世界是什么样的,我们需要知道面临的挑战和困难是什么?学生关注社会事件,将不平等,贫穷,饥饿,环境污染等问题带到视觉艺术课堂中积极讨论,深入思考,并最终体现在他们的艺术作品中。”

面对未来科学与艺术联系更加紧密的世界,艺术教育已经不再局限于对学生专业技法的培养和审美能力的养成,更是激发学生独立思考、创造力和想象力、推动学生人格的完善和对真善美的追求,促进学生的国际理解、多元文化包容。

并非每个受过艺术教育的人都会成为艺术家,但如俄国文学巨匠契诃夫所说,

“艺术给我们插上翅膀,

把我们带到很远很远的地方。”