常熟UWC十周年,十个生命的回响与远行 | 校友说

发布时间:2025-11-07

十年,足以让一颗种子长成大树,让一个理想落地生根。

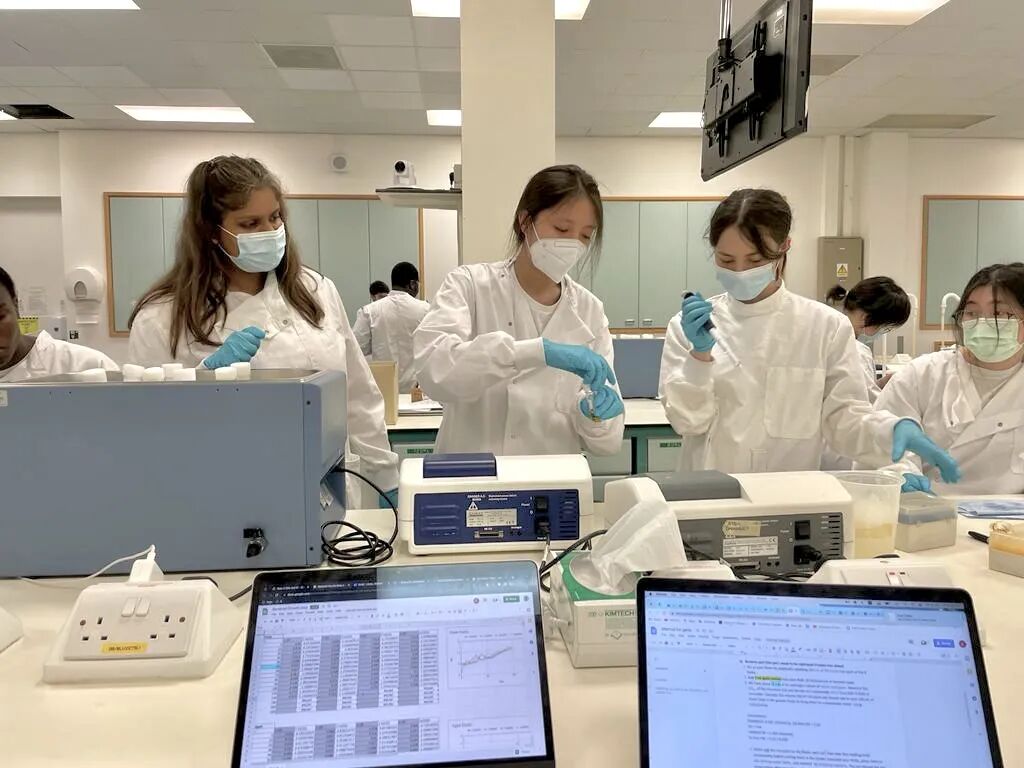

常熟 UWC 的十年,最深刻的成果,正是那些浸润于其理念、继而奔赴世界各个角落的学生。如今,他们散落在医学、教育、公共政策、农业、艺术等广阔领域,践行着各自的志业,如星辰般闪耀。

在此,我们聆听十位校友的讲述。这些不同的故事,都在回应同一个核心问题:常熟UWC的教育,在一个个具体的、年轻的生命中,究竟是如何发生的?

“生命给予我们的,

终将被我们用来给予生命。”

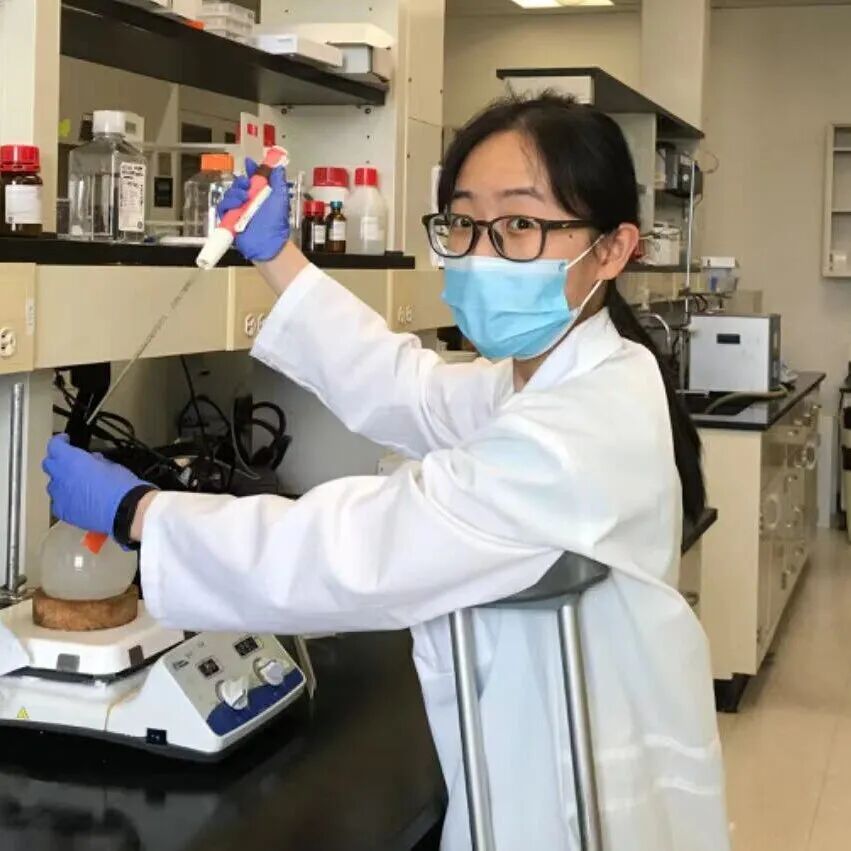

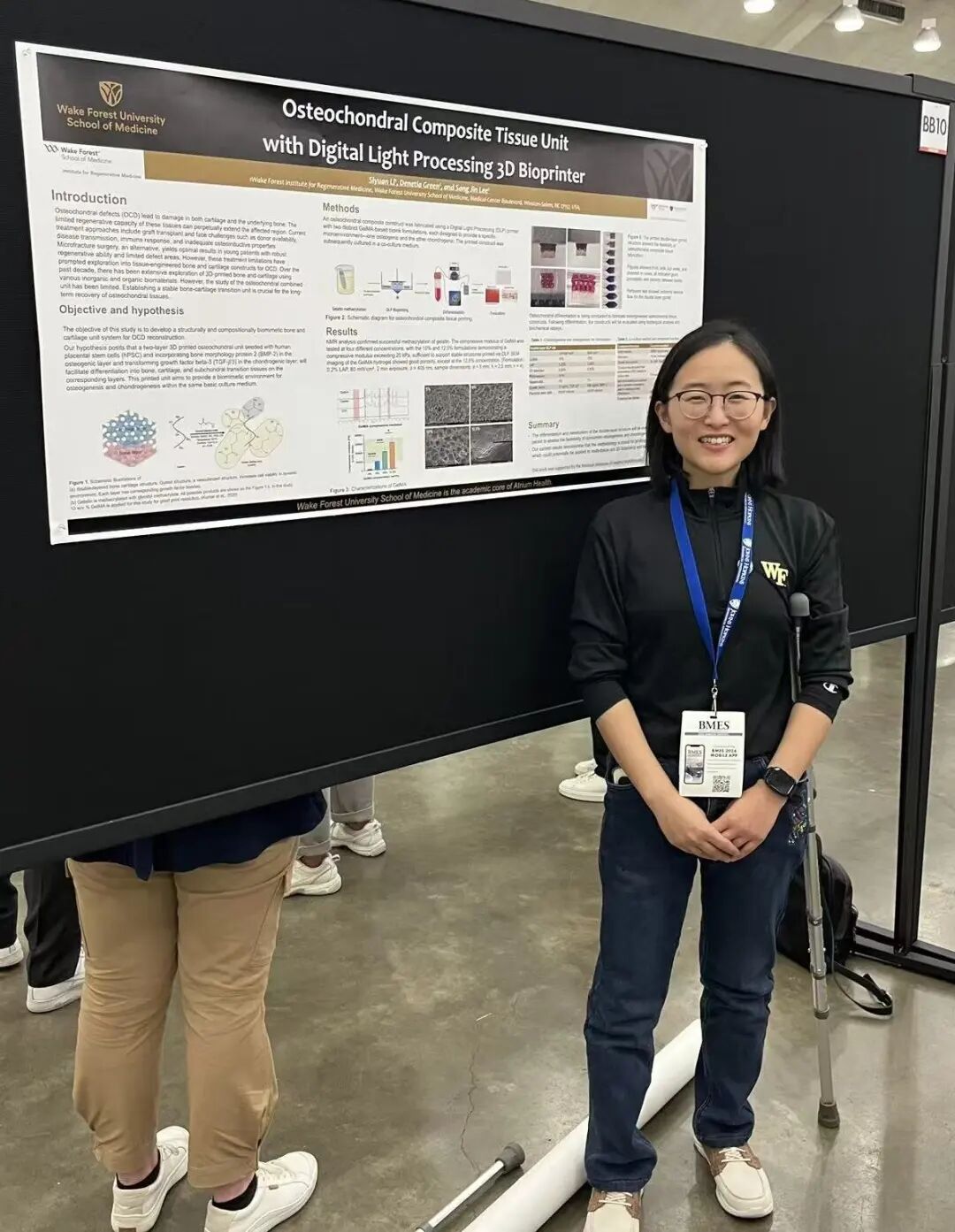

八岁罹患罕见癌症——骨肉瘤,与拐杖相伴成长,李思源的人生剧本一开始就充满挑战。在常熟UWC,一个关于“特权”的游戏让她顿悟:自己所拥有的健全的身体,获得的教育机会已经是很多人无法企及的幸运,她意识到自己要学会利用资源去帮助别人。在云南山村的项目周,她目睹了医疗资源的另一种匮乏,这推动着她从想成为一名医生,转变为能惠及更多生命的医学研究者。

▲李思源在美国维克森林大学

▲李思源在美国维克森林大学

再生医学院年会

如今,她在维克森林大学再生医学研究所攻读博士,专注于研究骨骼和软骨组织的再生,用来弥补修复骨软骨损伤,并在国际顶级期刊《柳叶刀》上为罕见病儿童发声。童年的患病经历没有限制她,反而让她独一无二。

“疾病固然是痛苦的,但它也教会了我们乐观勇敢的精神、锻炼了我们坚韧不拔的毅力,锤炼了我们永不言败的斗志,让我们更加珍视生命,并用自己的力量去温暖和帮助他人。”

▲2024年,李思源在巴尔的摩

参加生物医学工程年会(BMES)

“UWC给我的不是一张世界地图,而是自己绘制地图的勇气与罗盘。”

作为常熟UWC的创校生,周华昊的旅程始于一次冒险。距离申请截止仅剩三天,他发现了这所学校,毅然放弃了北大自主招生的面试机会。刚入学UWC,一次因语言障碍受挫后,老师给了他一个温暖拥抱,带他回家喝茶聊天。

“在我以往了解到的观念里,教育是让人变得聪明,变得更有知识,但是在UWC,我体会到,教育是让人更有勇气,更有同理心。” 这种对人的温度的感知塑造了他日后诸多的选择。

▲首届Mini-UWC团队合影

从发起Mini-UWC学生自营夏校,再到如今在谷歌DeepMind探索AI前沿,在差异中建立理解,在合作中推动创新。驱动他的始终是UWC点燃的那份对世界本身的好奇,以及一种深刻的自知:“我的文化只是众多文化的一种,我的经历只是诸多体验的一种,这让我既自信又谦卑,在任何环境中都能自处并探索。”

▲周华昊在耶鲁大学与UWCer的合影

从好奇少年到AI航海家,他是技术的探索者,更是社区的建造者。UWC赋予他绘制自己地图的罗盘,和在未知海域独自启航的勇气。

▲周华昊在谷歌

“我选择真实的人生,

连同它全部的重量与光芒。”

在常熟UWC的哲学课堂上,当“体验机”的设想被提出——一个能提供完美虚拟快乐却脱离现实的世界——聂蕴哲选择了拒绝。他意识到,真实的生命体验远比享乐更为珍贵。人生的意义,正在于脚踏实地地去感受、去碰撞、去经历,哪怕其中包含困惑与艰难。

与五个不同国籍室友朝夕相处的文化碰撞、组织活动时的忙碌与探索、共同发起面向全国高中生的科技夏令营,构成了聂蕴哲选择真实人生的注脚。

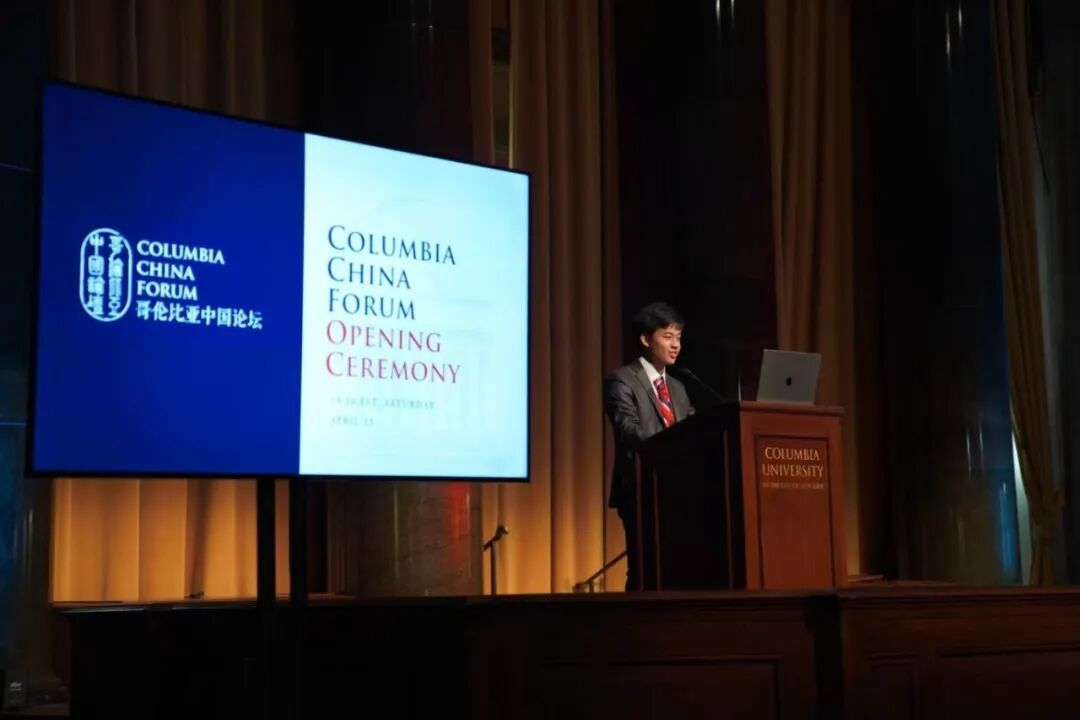

▲聂蕴哲作为创始人在首届哥伦比亚中国论坛

的开幕式上发表演讲

从常熟UWC出发,聂蕴哲先后进入哥伦比亚大学与哈佛大学肯尼迪学院求学,却始终未曾远离对祖国现实的关注与思考。在哥大,他创办了首届哥大中国论坛;在哈佛,他筹备了第四、五届哈佛肯尼迪中国论坛。他深入开展调研,最终完成了一份92页关于中国产业政策的硕士论文。

▲聂蕴哲在哈佛肯尼迪学院

如今,作为清华五道口金融学院的博士新生,他重新审视自己的初心:“是回到中国的土地上,把握现实问题;是走进学术的大海,勇敢地远航;是以金融学研究为桨,以家国情怀为帆,驶向属于我们这一代人的征途”。

▲聂蕴哲在清华

从UWC的理想主义者,到将学术扎根于中国大地的研究者,他完成了一次从“观世界”到“建世界”的回归。

2019届

心理学教师 & 曼荷莲学院校友

“我曾是被点燃的火焰,如今我选择成为守护火焰的人。”

从常熟UWC的学生到常熟UWC的教师,杨桐桐完成了一个关于教育最温暖的循环。深受国画启蒙与UWC多元文化滋养的她,如今在课堂中,将心理学知识与跨文化理解融为一体。

▲2018年的中国文化晚会舞台上,

杨桐桐参与的书法国画知行合作表演

她的心理课程没有标准答案,都被设计为平等、开放与思辨的研讨课。她还会让学生随机配对,聊聊最近爱听的歌,因为她深信真正的思维碰撞始于真诚的人际连接。

▲杨桐桐在常熟UWC

十周年校友聚会作分享

“教育最美的时刻,不是你教会了他们什么,而是他们眼中迸发出你自己曾有过的好奇火花。”从学生到教师,她的角色变了,但使命未变:把当年UWC点燃我的好奇之火,小心翼翼地传递给下一个灵魂。

2020届

罗德学者 | 牛津大学博士在读

“年轻人完全有能力勇敢追梦,甚至创造改变。”

16岁时,来自纳米比亚的Bertha获UWC录取却因家人反对而与梦想失之交臂。一年后,她再次递交申请,终于来到了常熟。这段曲折的追梦经历让她深信:只要坚持,终将抵达。

在常熟UWC,最令她印象深刻的是2018年,挪威国王和王后访校时,她作为DP1学生代表在全校大会上的演讲,以及获得意大利UWC校友莫文蔚捐赠的助学金的时刻。

▲2018年,Bertha在莫文蔚

苏州演唱会现场获得助学金

“在常熟UWC,我发现每个人都散发着强烈的使命感,对未来充满热情,都相信他们能为这个世界带来积极的影响。” Bertha也想通过自己的行动来推动改变,她希望为纳米比亚的进步与发展切实贡献力量:在关注到家乡的年轻人缺乏创新创业支持时,她通过大学的资助打造了自己的电视节目《Spotlight》。节目聚焦纳米比亚本土企业家的奋斗故事,在纳米比亚最大电视台播出,为更多青年人点燃了创业的热情。

▲Bertha担任《Spotlight》

的制作人和主持人

2024 年,Bertha以罗德学者的身份赴牛津大学深造,开启了学术深耕之路。她目前正在攻读地理与环境专业博士学位,研究方向紧密结合国家需求 —— 聚焦企业权力如何塑造纳米比亚新兴近海石油工业的劳动地理格局。此外,她还担任牛津大学非洲社团主席,策划举办 “牛津非洲论坛”,为非洲青年搭建交流与合作的平台。

▲Bertha在牛津

从UWC追梦人到在牛津攻读博士学位,Bertha将个人理想与她的祖国发展紧密相连。她的每一步,都在践行着将学术研究转化为国家发展动力的承诺,展现着新一代的智慧与魄力。

“我曾专注于构建自己的知识体系,直到UWC让我看到,我的坐标系应当与更多人的命运相关。”

在常熟UWC,黄新悦逐渐理解了作为全球公民的意义。

▲2018年的UWC Day

在河南支教期间,她直面教育资源的差距;与自己的马拉维室友夜谈时,她理解了文化差异背后共通的人性悲欢,这些经历让她无法再满足于仅仅成为一个优秀的学者——那些原本抽象的全球议题,在她眼前变得具体起来,推动着她走出自我的小天地,走向更广阔的视野。学术于她,不再是象牙塔里的智力挑战,而是理解并为世界带来积极影响的工具。

▲2018年,黄新悦和同学们一起前往

河南思源学校参与项目周活动

“UWC教会我,教育的目标不仅是获取知识,更是成为一个能够推动积极改变的全球公民。这段经历的影响将持续伴随我未来的每一个选择。”

这股力量推动着她从帝国理工的生物科学,走向牛津大学的全球健康建模。她的学术研究,始终聚焦于疫苗公平、公共卫生资源分配等最迫切的全球性挑战,致力于将学术工作与更多人的健康与福祉相连接。

▲黄新悦在牛津实验室

2022届 | 康奈尔大学大四学生

“在无人小径上,我找到了自己的旷野。”

当众人奔走于各类活动时,徐千里选择在校园一角的四方田里,弯腰翻土。作为园艺知行唯一的新生,他曾休学一年,在浙江、江苏的农场,亲手触摸到土壤的退化和生物的流失。

▲2022年,徐千里和同学

在校园田地上的合照

如今在康奈尔,他专注于可持续的土壤与作物系统管理。在土壤健康实验室,他不仅开展研究,更参与7次面向本地社区的宣讲,用“实地浇水演示”这种直观方式,向种植者展示覆盖作物如何提升土壤健康与气候韧性,并倾听他们的实际困难。

▲2024年,徐千里和同学参加

美国土壤学和作物科学学会年度会议

“如果说在常熟UWC小岛种地曾是我的兴趣,那么现在它真的就是我的专业了。我体会到了农学里的美感和诗意,也明白了农业科学家除了研究之外,还有向土地和种植者传播知识的责任。”

徐千里找到了属于自己的节奏与道路,UWC也支持了他的离经叛道,更让他领悟到,多样性也意味着人生路径的多元化。他的路在田间,也同样通向一个繁花似锦、可持续的未来。

“我走过的路,是无数双手托举的桥。我的使命,就是成为别人的桥。”

从彝语母语到全英文课堂,从西南边陲到世界舞台,阿皮史格的成长是一首关于跨越的诗。在UWC,他第一次真正理解了“世界”的含义,语言、信仰、肤色的差异交织成人类共同的呼吸与共情。那些挑战与不确定,成为他生命中最温柔的导师,让他学会在困境中依然微笑,依然相信美好。

▲UWC日,阿皮史格和同学的合影

重拾自信后,他组织爬山露营,将彝族环保理念化为行动;考取美国心脏协会导师证书,成为急救知行核心成员。“在中国,每年有近五十万人死于心脏骤停。我想让中国急救普及率上升1%”。他还组织文化交流活动,与来自世界各地的朋友分享彝族文化。

如今进入美国贝茨学院,他说:“UWC的教育理念已成为我的一部分,和我同游世界,让我深刻理解真正的成功不是被世界认可,而是让世界因你变得更好。” 他继续搭建着教育的桥梁:在缅因州担任教育志愿者,为凉山和也门的学童线上授课,暑假回国参与公益夏令营,走进县乡学校做分享。他希望用自己所学,让更多偏远地区的孩子拥有更多的教育资源和被看见的机会。

▲在美国学习期间,

阿皮史格和同学一起徒步

UWC为他打开了一扇门——那扇门后,是未知、辽阔与无限的可能,这一场灵魂的觉醒和命运的改变,照亮了他在人生路上每一个犹疑的瞬间,成为持续一生的力量。“UWC给我搭建的舞台让我学会仰望,勇敢做梦,也让我深刻理解脚踏实地,做一个实践者。”

2024届

宾夕法尼亚大学大二学生

“当世界习惯于喧哗,我选择在静默中寻找最响亮的公平。”

在傅亿航看来,常熟UWC带给他的最深刻影响,是植根于心的“关怀精神”。在校期间,他参与了学校组织的公益活动,与本地残障人士共同设计便于他们日常使用的辅助器材。这段经历不仅深化了他对弱势群体需求的理解,也启发他创办了首个手语知行项目,希望从校园开始,推动师生关注聋哑人群,促进“听人”与聋哑人之间的交流。

▲傅亿航创办的手语知行,成员合照

参与模拟法庭活动的经历,让他关注到聋哑人的法律权益,进而前往专为聋哑人提供法律支持的律所实习。实习中,他目睹一位聋哑女孩因沟通障碍难以维权,深受触动,更坚定了为无声者 “发声” 的决心。

在校园内,傅亿航还发起“止戈”武术知行,与文化晚会上的国际生同台演出,传递“以武止戈”的和平理念。他与同学们共同推动“Special Meal”倡议,鼓励大家跨越舒适圈,与来自不同文化背景的同学共进晚餐、真诚对话,加深彼此的理解与联结。在项目周,他走上南京街头,身穿贴满标签的浴袍,邀请路人撕下他们厌恶的刻板印象......

▲傅亿航在宾大的创业团队

如今,傅亿航在宾大主修数学和PPE(哲学政治经济学),他的心中始终燃烧着那份在常熟UWC被点燃的关怀他人的火焰。他与志同道合的伙伴共同发起一项创业项目,专注于开发便于视障人士使用的网络内容与软件工具,致力于打破信息使用的障碍。改变世界,或许始于一个手势,一场对话,一次为弱势群体发出的呐喊——傅亿航正以自己的方式,将关怀转化为行动。

“如果你感到自己的声音不够响亮,那就去创造一个让每个人都能发声的系统。”

在常熟UWC,来自黎巴嫩的Lulwa,将个人的文化背景转化为联结社群的建设能量。她主导策划了以“超越已知”为主题的中东与北非文化周,致力于打破外界的刻板印象;当家乡爆发战争,她在全球议题论坛勇敢发声,提醒同学们:关注并参与全球事务,是我们共同的责任;当选College Council (校园理事会) 的核心成员后,她更成为了连接学生诉求与学校资源的桥梁,系统性地为不同背景的个体创造发声与连接的空间。

▲Lulwa在中东与北非开幕式上担任主持人

而常熟UWC赋予她的建设者角色,并未止于校园。连续两个暑期,她与UWC校友携手深入肯尼亚担任支教志愿者,将“多元共融”的理念付诸跨社区的实践。这些经历让她领悟,真正的协作共赢,源于对差异的尊重与运用。

目前,Lulwa在香港大学攻读人类发展与国际关系专业。在常熟UWC的经历,让她对全球理解和社会责任满怀热忱。在大学,她继续与来自世界各地的同学交流,深化对国际议题的理解,期待为日后投身黎巴嫩外交事业做好准备。

▲Lulwa在香港大学

-End-