时间、自然与文化的融合共生:常熟 UWC 的建筑美学

发布时间:2025-10-22

一所伟大的学校,绝不是远离民众和社区的一座孤岛,而是整个人类文明脉络的自然延续,环视全球各地那些卓尔不群的校园建筑莫不如此。它们往往超越单一的育人功能,化身为城市客厅和文化地标,成为社群价值融合的催化剂。

作为在昆承湖畔上伫立了十年的岛屿校园,常熟UWC更像是融建筑、自然、教育理念与人文精神于一体的一件艺术品,一场关于教育空间本质的哲学思考与建筑实践的创新性突破。在这里,江南园林的古色古香与现代建筑的简洁鲜明相得益彰,苏式的花窗,徽派的马头墙,古朴庄严的百家坛,天人合一的月亮桥,开窗即景的宿舍楼,带着罗马议事厅气息的图书馆......

常熟UWC建筑群的总设计师,建筑大师贝聿铭的弟子——莫平,在参与整个建筑群的设计中把自己对UWC教育理念的理解巧妙融入每一个设计细节,希望来自全球的青年学子能够获得独一无二的、富有创造性的求学体验,激荡观念,启迪哲思,孕育理想。

时值创校十周年,我们与莫平设计师展开对话,回忆、探寻并梳理了常熟UWC建筑群带给教育界以及这个时代的四点影响。

VR 云探校全新上线,

欢迎扫描下方二维码,

线上感受常熟 UWC 的建筑美学。

影响一:

将教育理念自然

融入学校空间和场景

学校建筑应该是教育理念的一种最直观的表达,一种超越国别和文化的独特符号,而不仅是满足某种功能的华丽容器。常熟UWC建筑群的一大创举,就是将教育理念自然沉浸到学校空间和场景中,大象无形,润物无声。

UWC的教育理念源自“世界大同”的理想,强调跨越文化、国家、信仰的相互理解与合作。当时,莫平设计师刚一接触创校团队,就被这一理念深深打动,引发情感共鸣:

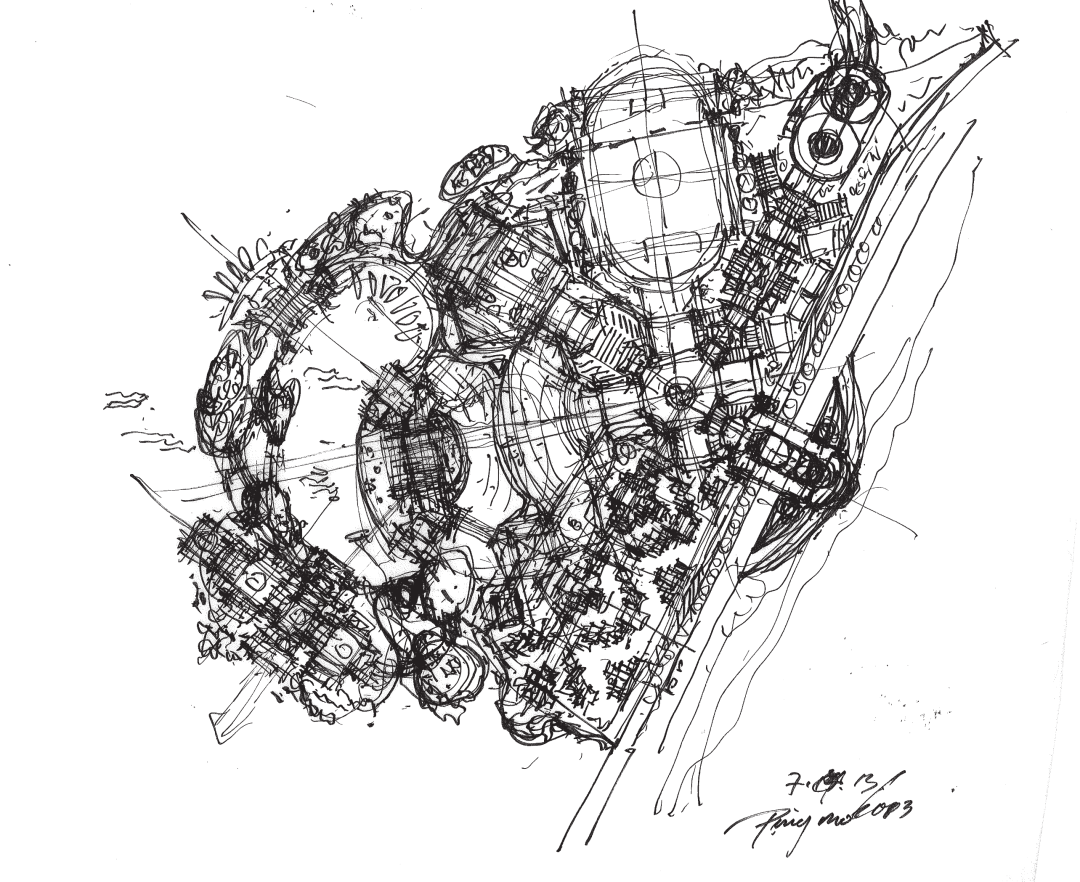

▲校园设计手稿图

围绕这一教育理想,莫平尝试在相互碰撞的各种力量中寻求东方与西方、传统与现代、新与旧、本土与全球、个人与社会的共生,将UWC的使命和价值观融入图纸中。

一个极具创造性的思路是,他将“世界大同”这一浪漫提法转换为“树与地球村”这一易懂明了的空间隐喻:一粒树的种子从地球上破土而出,生长出树干、树枝、树叶。树干代表各大洲,树枝代表各个国家,树叶代表每一个人,所有人寄养于此,被照耀在同一片阳光下。

在莫平的审美意向中,整个岛屿如扇形一样展开,一条大道像树干一般穿过岛屿,以小城镇的紧凑规划及贯通方式连接各主体建筑,形成树干、树枝和树叶。

在这棵枝繁叶茂“大树”的大隐喻里,又层层叠叠构建各种小隐喻——比如学校主入口是一个八角形开放式广场,象征全球青年学子从四面八方联袂而来,毕业后又从这里走向世界每个角落。

▲学校主入口

广场中间有一个类似古人祭祀用的、从空中举起来的神坛“百家坛”,寓意百邦一家,百家争鸣,一个开放的平台、一个圆桌会议;百家坛每天迎接太阳的东升西降,收纳一年四季不同角度照射而来的阳光......

▲百家坛

莫平特别强调“光”的象征意义:光,象征知识、真理和开放的视野。它照亮物体,赋予“看”的能力,让人的心灵始终保持“向外迎接”的积极姿态,这也与耶鲁大学的“Lux et Veritas”(光与真理),牛津大学的“Dominus illuminatio mea”(“主是我的光明”),哈佛大学的“Veritas”(真理)遥相呼应,异曲同工。

对“光”的重视贯穿各大建筑的细节。设计宿舍楼时,莫平坚持每个房间要有窗户,即便四人一间也必须确保每个学生拥有一张临窗的书桌,享受同样的自然光,促进平等交流。

▲宿舍楼 (左)

阳光普照,让每一片“树叶”都可以获得阳光,产生光合作用;设计图书馆时,莫平认为应该有一处可以透进自然光的,宽敞、开放的空间,让学生享受学习乐趣,激发对话,思想汇聚以及批判性思考......

▲图书馆

莫平称这一系列设计灵感来自fractal(“分型理论”)——从宏观、中观到微观将“树与地球村”的隐喻贯穿其中,体现“其大无外,其小无内”的设计哲学。

这也是很多朋友观览常熟UWC感到无比惊奇的原因——尽收校园无限景色于眼底,感受不同角度视觉效果的同时,他们发现,各建筑之间始终保持一种对称或互相呼应、协调一致的关系,而大路和小径总是不期而遇,无限可能的环形设计在这里延展交融。

影响二:Open For All——

让建筑与时间、自然共生长

把设计交给时间

莫平一直强调场景空间的延续性和生长力,让建筑“退位”,让自然成为主角——设计师不要试图征服自然,而是“Open For All”,彻底打开,目光谦逊地让建筑成为自然的配角、背景和守护者,允许植被、小草、灌木、沼泽等自然元素随着时间推移逐渐重新征服校园,占据主要空间,再次成为主宰。

▲向右滑动,查看更多图片

为此,当年他不惜埋下各种伏笔,也成功预见了常熟UWC十年后树木生长、万物葱茏的景象。

这种非完成态的设计,本质上是将校园看成一个有机生命体。“设计的一些主要元素恰恰需要十年完成,交给时间来完成。”莫平说,当我们把“校园”拆解为校和园,唯有把“园”做出来,“校”才能立起来,自然才可能卷土重来征服人类世界。

莫平这种“相互依存,相互映衬”的生态哲学深受中国古典园林美学影响,尤其受一代园林宗师陈从周先生“以有限面积,造无限空间;无大便无小,无小也无大”的影响。这也是他坚持在昆承湖中另辟一小湖的深意:以一架桥巧妙划分湖面,桥隔舟联,小湖与大湖彼此依存,小中见大。

这种尊重自然、融入自然、让位自然的设计,既有对建筑生命的独特理解,也是对自然的极大尊重。在漫长的设计生涯里,得以用心设计一组建筑群,融入自然、融入时间、融入文化,这无疑是一名设计师的幸运。

把留白交给来者

“我希望我的建筑不是Look at me,而是I am with you。这座校园不是为了被凝视而存在,而是为了融入每一个使用它的人的生活,成为他们记忆的一部分。”

作为一个有生命的不断生长的学校,它的建筑在生长,园林景观的植物在生长,办学理念和对教育的认知也在生长,这就需要留白,留给时间,让使用者有创造的可能。

为此,莫平在校园中留下多处“空白”,不为当下所用,而是留给未来。他设想,十年、二十年后,校友们会回归母校,捐赠并建设新的研究中心、艺术空间、科技实验室……这些建筑将在预留地上“万物生长”,延续着校园的生命力,孵化新的局面和可能。

十年后,当莫平重返这片湖畔,无比激动。他发现,那些他曾经预留的空间,早已被学生们以充满创意和生命力的方式激活。当年那一块未曾界定功能的边庭院落,如今已成为学生自发组织的露天剧场和诗歌沙龙场地;那些在连廊下刻意留白的灰空间,摆上了全球学子的手工作品和跨文化海报;甚至一些灵活的架空层也被学生社团用作临时布展、文化工作坊和小型论坛的场所......

最令他感动的是,后辈们并没有等待校方分配用途,而是以主人翁的姿态,主动理解、诠释并进一步丰富了这些空间。他们在他的建筑里读书、争辩、庆祝、静思、创作,接住了他十年前就丢出来的“包袱”,跨越时空,完成了一次设计者与使用者的灵魂默契和精神交流。这意味着设计者十年前所寄托的价值观——自由、自主、信任与创造,已被后来者真正接纳和延续。

影响三:

灵活、开放、多功能的

空间指向“学习力”

在常熟UWC建筑群的设计中,莫平尤为强调空间的开放与互联。他通过建筑的轴线控制与空间层次安排,将交通流线与景观轴线融为一体,实现了建筑、室内与外部景观的有机渗透。各类灵活、开放且多功能的空间,配合精心设置的交汇点和透明界面,为来自世界各地的青年学子创造了大量自然相遇和交流的可能。

更深远的是,这些设计隐藏着对平等理念的诠释:没有明显的主次之分,也不设定固定的中心与边缘,空间自身就成为民主、平等价值观的载体。

例如,莫平面向虞山书院设计了一座扇形台阶露天剧场(amphitheater),背景是昆承湖与传统书院建筑。夜晚常有演出在这里举行,学生们环坐围观,背后是灯火点亮的中式屋檐,仿佛中西方古典文明正在隔空对话。

▲露天剧场

图书馆内的弧形台阶,打破传统台上台下的讲座模式,任何人都可站至中心发言,象征平等与对话,颇具苏格拉底式的启发意味。其设计灵感同时来自古罗马元老院围议和中国圆桌共餐的传统,不设尊卑席位,鼓励所有人平等交流。

▲图书馆

走廊与通道中多处设置交汇点,学生们行走间便可瞥见彼此——有人在游泳、打球,或围拢讨论……形成一种“蒙太奇”般的视觉互动。连接剧场与体育馆的架空廊道尤为受欢迎,上方是形体教室,下方可见泳池水面,动感盎然、生气蓬勃,莫平称之为“可见的学习社区”——它让学生始终感知到他人的存在与活动,避免疏离与“局外人”心态的产生,并进一步确信——“我”就在这里。

这一理念也延续至开放式舞台的设计。不同于常规剧场所有座位统一面向舞台,莫平将座席排列成类“凹”字形,使观众不仅能看向表演者,也能彼此照面。这样的布局极大地促进了多维互动,打破了单向观看的观演关系,更强化了共享与参与的仪式感......

▲剧院

这些层出不穷无处不在的智慧设计,也自然协助了常熟UWC所倡导的三种学习方式:向老师学、自学、向同学学——尤其是向同学学。来自上百个国家和地区的学生在这里碰撞、摩擦,互相启发,跨文化背景下的同辈学习成为最珍贵、最具力量,也最不可替代的教育资源。

影响四:

开创了文化自信的国际表达方式

在建筑风格的抉择上,莫平并未趋从于流行的国际化、现代主义范式,而是坚持并从容回归中国传统和江南水乡的语汇:粉墙黛瓦、小桥流水、庭院深深。

当然,方案初始,这一取向并非没有争议。有人主张以鲜明的国际化传递中国对外来文化的包容,而更多人则认同莫平的设计理念——真正意义上的国际教育,应植根于清晰的文化自觉。来自世界的学子应该体验的是中国传统文化底蕴,而非又一处西式空间。

正是在这一理念引领下,诸多如今已成经典的校园景致得以诞生——

虞山书院,在现代建筑体量之上轻盈地融入江南檐口线条,素墙乌瓦,围合庭院、静倚水榭、点缀亭台,既有苏园雅韵,亦具简约疏朗的当代气质;昆承湖畔那一湾月亮桥,小桥流水,悄然将现代校园建筑与传统水乡风格的虞山书院相连,如一阕水间小令,隐喻“人生如月,亦有圆缺”;一些景观设计,则巧妙融入花窗、竹影、置石等元素,以新中式美学的笔触勾勒一幅隽永江南长卷......

于国际化语境中坚守中国文化主体性,常熟UWC让世界学子深度沉浸于东方美学的语境深处,证明了地域特色与世界性得以相生相成的奥秘,正源于对人类文明共通性的深刻表达——所谓“民族的,即是世界的”,在这里得到了诠释。

学校建筑不仅关乎形式与功能,更是一种教育哲学的空间实践。十年来,常熟UWC建筑群代表了一种新的教育建筑范式的诞生,它将建筑视为教育的有机组成部分,将时间和空间的维度也一并考虑进来,将环境作为隐形的课程,也从容证明了:学校建筑可以是开放的、连接的、启迪的,如一幅缓缓展开的卷轴,处处藏景、境境令人生思。

这座岛屿校园留给这个时代的启发和借鉴意义,远不止于建筑本身。它唤起了我们对教育的思考,对教育空间本质的思考,鼓舞我们应该以更富人文精神、更亲近自然、更尊重文化的方式营造学习之境。而这般悲悯自然、师法传统的设计哲学也与杰昆·菲尼克斯在奥斯卡领奖时的感言不谋而合:

-End-