五年,万物生长 (上)

发布时间:2021-05-19

五年,一颗种子能长成什么样子?

或是叶片肥厚的青草,或是累累硕果的海棠,或是枝头花俏的樱树。只要沐浴阳光雨露,生命总能各自澎湃。

走在常熟UWC的校园里,你能强烈地感受到这种澎湃。繁茂的绿色植物,日臻成熟的建筑群落,勇于挑战的教师风貌······同学少年从这所学校里汲取营养、修行思想、完善学业,然后再出发。

过去的五年,UWC的教育像昆承湖中流动的水一样,释放着看不见的能量,让每一个与它有千丝万缕联系的生命都发生着变化。

此间,我有幸访问了这所学校的同学、老师和管理者,并从和他们的对话中,体会教育所带来的改变,以及他们今天正如何在用自己所知所学反哺社会。

凌晨四点半,南方小城还在睡熟中。

静谧的昆承湖畔,一座徽式建筑风格的小楼里,亮起了第一盏灯,常熟UWC的校长Pelham正在准备他第九次的环湖挑战。戴上黑色头盔、骑行手套,以及防风眼镜,身着荧光色骑行装的Pelham在清晨5:15准时离开家门,孤身一人出发前往湖畔。

Pelham校长环昆承湖挑战途中与环卫工人留影

昆承湖是常熟最大的市内湖,环绕一圈大约20公里,长度接近半马。大部分时候Pelham会徒步完成挑战,这会花上他3小时45分钟。如果膝盖伤复发,他也会选择骑行。Pelham希望通过他的坚持能够传递给UWC学生,特别是在海外的学生一种积极乐观,坚毅的力量。

他几乎不怎么休息,因为「每天做一件事,会让自己的内心更加坚定」,而这种内在的坚定,更有助于他度过每一个难关。

2020这一年,Pelham过得有点难。

年初疫情来临的时候,正值春节假期,他人在美国。得知消息的第一时间,他买了机票从美国飞回中国。

整架飞机空荡荡的,弥漫着对病毒发展前景未卜的忧心。Pelham却顾不上这些,他心里只有一件事:我要回到工作岗位,守护校园,守护我的学生,这是校长的责任。

从美国到中国,「回归的路」穿越大半个地球。漫长的距离让Pelham焦心也疲惫,但一走进校园,看到绿草茵茵,一切如常,他的烦恼荡然无存,马上就投入了紧张的工作。

针对疫情的不确定性,组织团队筹划春节后无法开学的学生的网课安排,根据政府的要求拟定详细的返校预案,制定疫情危机处理的方案······

还没有停留喘息的机会,他就接到了“常熟UWC的海外学生可选择海外UWC就近入学”的通知,但他知道这件事“并没有那么简单”,还会有人无法在短时间内找到接收学校。

于是,为帮助无法回常熟UWC的外国同学继续完成学业,他在家长的支持下,在丹麦找到了一个地方建了个UWC Bubble,一个属于UWC孩子的避风港。

Pelham校长扬帆起航

不仅如此,他在常熟,在脸书,在他想到的任何地方发声,给学生以力量,助他们渡过难关。他觉得,校长的坚守可以让孩子们感受到某种力量,「就算疫情之下,国与国之间构筑了很多所谓安全的堡垒,把大家在空间上暂时分开,也有人愿意倾尽努力,盼他们早日归来。」

更大的挑战,来自于教学开展。疫情之前,Pelham校长和UWC的老师们都没有接触过太多网课,而如今面对学生散落全球,和老师天各一方,教育方式的改变势在必行。

改变,是因为我们开始需要改变,而不执着于传统。UWC的基因里,天生赋有这样的力量。

面对教学挑战,Pelham校长及核心教学团队组织起UWC教师,针对全球不同时区的学生,设计并完成了线上教学的计划。这是一份疯狂的教学计划,24小时不停的工作,就是为了保证每个学生能在他们的正常时区上课。

对Pelham来说,校长生涯可能被2020年分成了两个部分,一半风平浪静、精益求精,一半电闪雷鸣,乘风破浪。曾经当过海上救援队长的他,也许更喜欢的是后者吧。

他把挑战当成传递精神力量的一场修行,他在昆承湖畔的林荫路上铺设信念。虽然世界局势所迫,海外学生无法返校,但他依旧坚持,在努力让每一个年轻人都「看见」,坚持的力量。

01

梦想

同样为学生「归家」努力的,还有董事长Mark王嘉鹏。

他最近正筹划一件大事,在常熟UWC对面的小岛上为UWC毕业的学生设计另一个家园,提供最优质的创业环境和优厚的政策,还有资金扶持,让那些他送出校门的UWC学生学成之后可以回来,把改变世界的梦想落地在常熟。

在普通人看来,王嘉鹏的梦想总是大得不可理喻。19岁从挪威UWC高中毕业,他就梦想要在中国大陆创建一所UWC。当时很多人不以为然,只当是年少轻狂喊喊口号。然而15年后,这所由贝聿铭的弟子莫平设计的校园在昆承湖畔闪亮登场。

中西合璧的建筑,科技与现代实用的风格,藏身于徽式建筑飞檐景致之中。开学典礼当天,约旦王后亲临现场主持揭幕,上百名各国学生身着盛装登台,惊艳全场。

大家都觉得不可思议,一所UWC怎么就让没做过学校的人做成了?

图片2015年11月7日UWC主席约旦努尔王后(中)等嘉宾前来常熟UWC参加盛大的开学典礼,前排为时任UWC国际理事会主席约翰·丹尼尔爵士(左一),戴维斯UWC奖学金联合创办人,谢尔比·戴维斯(左二),王嘉鹏董事长(右二)、王颐副董事长(右一)

学校落成的时候,第一批来常熟探校的都是全球顶尖名校的招生官。常熟UWC联合创始人王颐负责接待,「他们就想来看看,中国人建的是不是真正的UWC」。

创校五年来,常熟UWC毕业生拿的名校offer琳琅满目,很能说明这所「很中国,又世界」的学校,当时给挑剔的招生官们留下的印象多深刻。

那是2015年秋天。相对于外界的喧嚣,王嘉鹏站在刚种好树苗的校园里反而很平静。因为在他心里,让UWC落地中国并不是一个无法攻克的「难题」,只是一个「复杂问题」。

不论一个问题多复杂,都能拆解成几十个小挑战,被逐一击破。就算15年学校做不出来,他还是会找路子,只要「办一所UWC的梦想」还在。

因为「敢于做梦」,UWC是给王嘉鹏的最丰厚的礼物。

作为一个在空难中死里逃生、又经历5年复健生死肉搏,被命运折磨得体无完肤的少年,是UWC的两年让他知道自己不仅能读书,还能和普通年轻人一样学游泳、拿滑雪金牌、做奥运火炬手,和普通年轻人一样拥有做梦的权利,「只要有梦,未来可期」。

UWC的教育有改变命运的力量,所以他执拗地要在中国建一所这样的学校,把这种曾经改变自己命运的教育传递下去,影响更多的年轻人。让他们能在UWC Bubble里获取力量,可以肆意做天马行空的梦,还能获得支撑完成梦想的知识与行动力。

很多别人不敢想的事,王嘉鹏敢做;别人不敢做的事,王嘉鹏做得波澜不惊。这让人觉得他「静水流深」。只不过,他的「静水流深」相融于人世间的喧嚣,坚韧的行动力隐于绚烂的热情之下。

学校建设中王嘉鹏陪同时任常熟市长王飏(右六)来到工地

常熟UWC五年,王嘉鹏大半时间呆在学校里,看着来自世界各地的年轻人在这里读书,然后带着梦想,各奔东西。闲暇的时候,他溜去健身房看学生打球,和他们聊聊网络新词,经常被「雷一下」很皮很开心。

他长得又像个高中生,毫无领导一个学校的威严,每天都乐呵呵的,混迹在同学堆里特别讨喜。这届新生还给他起了一个外号叫「很可爱」。学生们不知道,为了保护常熟UWC校园的这份宁静,「很可爱」在过去半年有多忙碌。

2020年疫情爆发的时候,王嘉鹏在宁夏过年。大年初一管理层紧急开会,商量学生安全保障对策。当时意见有很大分歧,有的建议把学生从寄宿家庭招回校园集体安置,有的建议把学生都送回家。

每种方案都是为学生安全考虑,每种方案都存在风险。很多不确定因素让王嘉鹏出现了少有的焦虑。他担心学生在回家路上被感染,更担心离开常熟之后,学生能否真正回到自己的家。他的最终决策,是让一百多个国家的学生回家。

今天看来,这个决策非常正确。在中国疫情增量最高的节点,用最短的时间落实了学生的安全,消除了家长的担忧,避免了国际媒体对这样一所国际化学校的聚众围观。但在当时,一切未知,需要反复权衡这次疫情未来的走向,思考什么是正确的决策,怎么做才是对学生最好的。他甚至隐约担忧:「如果我把学生送出去,什么时候可以把他们接回来」。

王嘉鹏说,自己为了这个AB面的选择,独自一个人坐了5个小时。

「什么才是对一所学校最致命的打击?」早在03年SARS爆发的时候,王嘉鹏就思考过这个问题,虽然那时候建校看起来还遥遥无期。但疫病对于一个学校破坏性的影响,是他未来肯定需要面对的问题。从那时起,他就开始思考病毒来袭时刻,UWC这样国际化的学校该怎么应对。

办学做教育,还要保障在校近千人的安全,他从未心存侥幸。但就算12年未雨绸缪,和病毒正面遭遇时,决策还是困难的。他也会顾虑,但「与其顾虑,不如把WHAT IF写下来,那个是不是我们可以解决的,如何更好地决策。思路越清晰,情绪越稳定」。

这是王嘉鹏解决问题的典型方式,永远“一路向前”。

王嘉鹏与2019届毕业班小乐队同学一起

疫情半年,整个世界的转速似乎都慢了下来,王嘉鹏却比往年更忙碌。作为“后勤部长”,重点解决各种「杂事儿」。从瑞典找消毒喷剂、从中科院寻纳米新型抗菌材料,引入科技手段以解决学生在校安全的问题;还联系北欧知名的医疗器械企业落地常熟,逐步推进未来在创新岛上构建大健康生态圈······

「创始人要清醒地了解自己要做什么,自己什么时候进,什么时候退。」王嘉鹏说,今天学校的船长就是校长,自己要做个好副手,给校长源源不断的支持。比如为学校打打杂,再比如说,筹建十亿的奖学金基金池。

「知道为什么是十个亿吗?」说到自己的终极梦想,王嘉鹏特别兴奋,「这个规模的基金每年会有四五千万的收益,不仅可以维持这所非盈利学校的日常运营,还能为500多名学生提供高额的奖学金。」

想办一所好学校,必须解决资金问题,这是他一直琢磨的事儿。这个时代办学校,与其等待,不如创造,只有蓄好基金池,才能让常熟UWC不为钱所困,才能让这所学校五十年、一百年之后,依然坚持UWC的多元化特色,源源不断地为世界输送有梦想的年轻人。

史学大家许倬云说,要有一个远见超越你所未见。在所有人眼中,王嘉鹏总是有远见的,并且正在用这种超乎众人的远见带领着常熟UWC步步向前。

从左至右为王颐副董事长、王嘉鹏董事长、Pelham校长

02

实干

做教育,是现实主义者的一种理想主义状态。

为什么这么说呢?因为做教育,周期长、投入大,还不能要求投入产出成正比,如果没有理想强烈驱动,很难让一个理性且严谨的人入局。

王颐在加入UWC创校团队之前,从没考虑过做教育。他大学读的是天体物理,后来在麦肯锡工作了15年,从加拿大、美国到上海,做到了全球董事合伙人。

2011年他被高盛挖去,做董事总经理,志得意满,风生水起。有一天他收到了一封邮件,是自己当年在加拿大读书时的老校长写的。老校长听说王颐回到了北京,就让他去找自己另一个学生Mark,因为「Mark要在中国要建一所UWC」。

王颐1991年从加拿大皮尔逊UWC毕业,和校长有十年没联络,接到邮件感觉挺突然的,但是在中国做UWC这件事还是打动了他。于是,他联络了校长在挪威UWC的学生Mark王嘉鹏。

这件事对王颐来说是非常偶然的,他说「如果不是建UWC的机会,我肯定不会做学校,因为这不是我的领域。」但王嘉鹏要建的恰好是UWC,要在中国建一所他高中读过的学校,让中国学生享受他高中阶段所拥有的教育,王颐是愿意放弃已有的事业,去做这件事的。

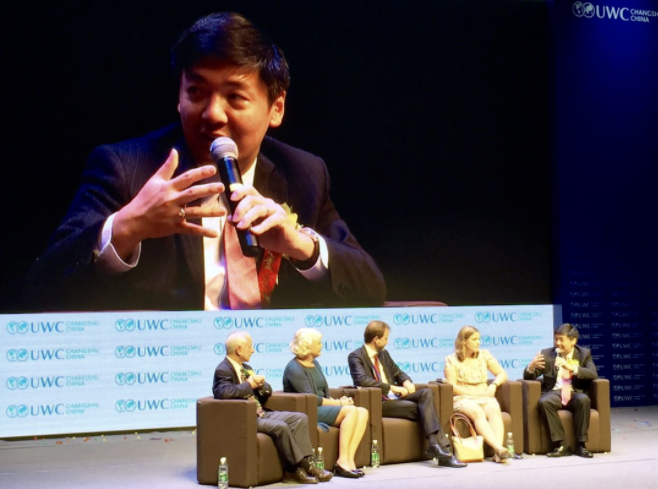

2015年11月7日开学典礼上王颐在panel发言

这不是王颐给外界的一贯印象,他给人的感觉总是理性而实际的。

此前,他曾写过一篇关于自己求学的故事,讲了一个从小热爱星空的少年,大学梦想成真读了天体物理,但硕士又转读经济学,毕业之后为投行工作的故事。有人在评论里质疑,他作为一个社会精英,从天体物理到金融投行的转换,是理想主义者向现实的妥协。

王颐会说,人生不同阶段的选择和决定离不开大时代的背景。他95年本科毕业,清楚地感受到中国将迎来经济的强势增长和社会的改变。「当时我很多同学去了麦肯锡,学什么的都有,有弹钢琴的、学生物的,还有一名诗人。但他们都跑到一个地方去了,所以我觉得咨询可能挺有意思的,能让我看到一些不同的东西。」

因为感兴趣,他去了麦肯锡工作了两年。两年快结束的时候,他面临几个选择:回去读天体物理,或是去读MBA,亦或是留在麦肯锡工作。「自己面前有很多选择,而且都很有意思,不太好选。 」王颐左右摇摆了几个月,只好回到哈佛校园,找自己天体物理的导师询问意见。教授听完学生的烦恼,就问了他一个问题,「你听到上帝的召唤做天体物理吗?」王颐说,「最近好像没有。」

教授说,那这个问题就非常简单了。所有成功的物理学家没有问过你问的问题,「我要不要去研究物理?如果你听到了上帝的calling,就应该义无反顾地去做这件事情,但如果你在起点上已经有怀疑,那即便选择了这条路,过程中依然会问这个问题。」

2020年11月五所美国顶尖大学中国中心负责人到访常熟UWC,王颐主持小组讨论

王颐下定了决心。

1997年,香港回归的年份,他按下了少年星空梦的暂停键,投身研究人类社会运行法则的经济。「很多重大问题的决策,其实不是分析得出的结果。选择是一个非常复杂的过程,但给出最终答案的应该是your passion」,你对什么感兴趣,你热爱什么,你就应该去探索什么。20多岁王颐因为兴趣选了经济,十几年后因为兴趣选了教育,遵循内心,不被外物所扰,这很UWC。

不过,对于做学校而言,有决心只是意味着开始。

虽然创校团队都是UWC的毕业生,都知道作为学生的感觉是怎样的,但都没有做过学校,凭的只是自己的一腔热情,从地到楼、到财务、到招校长、招教师团队、招生,摸石头过河,全都是挑战。最难的,还是项目落地,其中工作量巨大,而且在和常熟政府接触之前有过失败的经历,王颐甚至一度在想,如果这次还没做成,也许证明这不是我们力所能及的事情。

事情的转机往往在最深的黑夜之后。

2012年和常熟市领导的沟通得到了正向反馈,这让UWC的创校团队看见了希望,建校工作进入了实质阶段。

14年王颐要离开高盛的时候,他的大学母校哈佛找他担任哈佛中心(上海)的执行董事,负责哈佛大学在中国的事务。在UWC和哈佛两个母校的召唤之间,王颐犹豫良久,最终决定加入哈佛中心,并继续在全职工作之余推动UWC的创建。

他想,加入全球最好的大学,无疑可以更好地为UWC带来准确的教育方向,「知道未来需要什么样的大学生,然后你倒回去就知道需要什么样的高中生。」在这个需求基础之上构建高中教育模型,将有助于帮助更多优秀的年轻人取得成功。

在别人眼里,机缘仿佛总是让王颐在理想的门前绕弯,但走着走着,就发现原来一切安排得恰到好处。到哈佛工作是,当年在麦肯锡也是。因为如果没有麦肯锡15年的积累,以及高盛的经验,他觉得自己会直接对建学校say no,因为这不可能。

20年人生转了一大圈,王颐才明白上帝没有发出calling的含义:原来年少放弃仰望星空,是为了有一天让更多少年怀揣星空梦。

创校者们在常熟UWC上投注了巨大的热情,包括王颐。

学校筹建之初,王嘉鹏和王颐都住在北京,平均每个月往常熟跑一次,风雨无阻。市领导有一次很好奇地问王颐「你们来常熟的经费是UWC总部提供的吗?」,没见他们任何人提过报销差旅。他回答说,学校建成之前是我们个人的事情,没人提供经费,我们自己买票。

王颐说,「你得让别人相信,几个亿的项目用在你们几个人身上,有可能做成功。这光凭团队里优秀的个人是不足够的,你要相信这件事情本身,要有一线希望就付出全部努力,掏出热情,只谈奉献。只有这样,才能让资方感觉找你们做这件事是靠谱的,才能让自己始终真切感受到做成这件事的强烈信念。」

天时地利人和,梦想之力终于让UWC的微光在昆承湖旁的小岛上亮了起来。

如今,常熟UWC喜迎第五届毕业生,已枝繁叶茂,王颐不再需要向外界证明自己做教育的决心和能力。他和王嘉鹏的搭档,一个理性一个感性,成了这所学校最稳定的磐石。

03

洞察

赵宾Wesley,是常熟UWC的董事,却极少出现在公众面前。

他是中国国家理事会成员,负责为常熟UWC和其他17所UWC选拔中国大陆籍学生,所以他会接触和寻找优秀的年轻人,发现那些和UWC特质最契合的,加以招揽。

赵宾(左二)与董事会成员一起出发环昆承湖骑行

在大部分学校,他应该被叫做“招生官”,但在常熟UWC,他似乎更应该被叫做“星探”,因为这份工作特别挑战一个人的眼光和直觉。

眼光,是和无数优秀年轻人交流碰撞获得的判断力;直觉,来源于对UWC教育内核最深刻的理解。然后,他会跳出眼光和直觉的条条框框,看见不同生活环境之下的年轻人最优秀的本质。

赵宾讲了一个面试的故事。

大概八年前,他和团队在面试学生的时候,遇到了一个来自上海的农民工家庭的孩子。这个学生的家庭条件是没有太多学英语的机会的,但是在面试的时候,他惊讶地发现,这个学生竟然有一口美式英语发音。

然后,他就问这个学生语言是怎么学的?原来,这个年轻人买了很多美国的DVD大片,在家反复播放,听不懂就去看字幕,然后遮住字幕条一遍一遍地练习······

赵宾说,这种运用身边有限的条件去获取学习资源,非常值得钦佩。毕竟在当下,能读国际学校的年轻人,可能早就已经不知道DVD是什么了。但正是这个早已被时代淘汰的产品,成为了一个年轻人抓得住的浮出水面的“稻草”,让他脱颖而出,走向了人生另外一种可能。

发现这样的年轻人,是一件很有意义的事情。

并非所有的学校都能有机会去做这样的对话和选拔,但在UWC可以,这是赵宾当初加入常熟UWC创校团队的原因之一。作为香港UWC的校友,赵宾也把参与创校当作回馈UWC的绝佳机会。

“融合”是赵宾为过去五年的常熟UWC所提炼出的关键词。站在对话学生的角度上,他看到了这所学校对于不同国家的文化和思想的包容性,以及给予不同环境中成长起来的优秀年轻人的同等发展机会。

United We Can.

赵宾与支教中国2.0的志愿者们一起

回首当年,UWC联合的力量,让他义无反顾地加入了王嘉鹏的创校团队,学校创办五年之后,这种力量仍在,并支撑着它发展壮大,吸引到更多优秀的年轻人加入。

这种力量是非常重要的。尤其是在当下纷繁复杂的未来大背景之下,他觉得,所有人都需要面对病毒瘟疫、气候变化、贫富差距、难民问题、网络暴力、文化冲突、极端主义、人工智能带来的冲击,没有信仰没有团结,将会寸步难行。

UWC对赵宾的吸引力,远远不止于“融合”,还有“探索”。这是UWC人身上都会有的一种气味,他们总是勇往直前,用行动去推动某些改变,哪怕这些改变是微小的,也会因为坚持,照亮一片角落。

赵宾在大学时代,曾经有过几次支教经历。在结束一周的支教之后,当地小朋友总会满怀期待地问他:“哥哥你什么时候再回来?”每当这个时候,赵宾总会语塞。他不知道该如何回答,只能默默下定决心,要找到一种可持续的支教模式。

支教中国2.0支持的乡村小学通过网络上课

他说,社会创新最难的部分就在于如何实现“从0到1”。以互联网为基础,运用远程视频授课的方式,跨越了距离上的障碍,给了农村学生更多高质量的教育资源,成为了一次有益的公益“探索”。

作为公益组织支教中国2.0的创始团队成员和理事,赵宾把这个公益项目带到了常熟UWC,由常熟UWC的学生成立了专门的知行小组,这个社会服务项目已经坚持了5年,通过网络远程支教的方式为广西、湖南、云南等地的山区小学提供英语和艺术等方面课程的学术支持和远程课程。学生们更是从这样的体验式教育中收获了成长。

热爱世界,用敏锐的洞察力发现,并转化为理想而战的行动力。赵宾,用自己的努力精准诠释了这所学校的精神特质。