少年情怀总是诗

发布时间:2021-01-18

校园景色

“一切纯文学都要有诗的特质。诗比别类文学较谨严,较纯粹,较精微。如果对于诗没有兴趣,对于小说戏剧散文等等的佳妙处也终不免有些隔膜”。

—— 朱光潜

01

从古典到现代——教学线索

无论是风雅蕴藉的古体诗词,还是自由灵动的现、当代诗歌,都镌刻着不同的时代烙印,书写着中华民族共同的生命历程。诗歌教育触发青年人对美的感受,从而认识美、创造美。

在常熟UWC的中文课程框架中,老师们使用了多层次多模态的诗歌教学方式,在三个年级整体的诗歌教学设计中,贯穿着从古典到现代的教学线索。

FP阶段将苏轼的词作为诗歌教学重点,其中丰富的古典意象、简练的诗词结构、风格各异的个体生命的抒写都让古典诗词散发出穿透历史岁月焕发的光彩,也为现、当代诗歌的研学奠定基础。

升入DP阶段后,纷繁新奇的现、当代诗歌形式自由、想象力丰富且具有思辨性的特征,正适合彰显青春期孩子们的个性,具有其他文学形式无法取代的优越性,成为了中文教学中的重要板块。

现、当代诗歌是在汲取古典诗歌的养分中,以现代性的思考不断演化和发展的,其瑰丽的想象更是使其富有深刻表征。所以在DP阶段的诗歌教学中,回望“历史”和重温“经典”,串联起了从现代到古典的教学线索,这也正是新大纲中“三大探索领域”之一的“互文性”所强调的新概念。

环视浩瀚诗海,中文系锁定被华语诗坛誉为“诗魔”的现代诗人洛夫先生的作品。诗人洛夫把唐诗中耳熟能详的经典之作,用现代汉语的思维重新建构,既现代又古典,既呈现直击心扉的世俗灵魂、又不乏忧郁凝重的传统士大夫精神。他的一组“唐诗解构”精品,成为了UWC诗歌课堂中的教材。

当学生在课堂上看到儿时就背的滚瓜烂熟之诗:“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识,笑问客从何处来”,在洛夫的笔下,用现代汉语再创性重构,通过巧妙组合具备现代意味的意象,用以抒发不同时空中的诗人,在离乡四十年后由台湾返回大陆的一段人生轨迹和心路历程,重建的诗作,忠实地传承了原作内含的审美共通性,却能散发出一份诱人的异彩。

“你问我从哪里来?

风里雨里

茅店鸡鸣里,寒窗下的灯火里

从丢了魂的天涯

从比我还老的岁月里

又是也从浅浅的杯盏里

孩子,别说不认识我

这乡音,就是我守护了一辈子的胎记”

这古今两首诗,在“乡愁”的主题指向上构成了鲜明的互文性,让学生在穿越古今了解“乡愁”这一文学母题之际,也直观地认识到现、当代诗歌如何将古典意象“乡音”和现代意象“胎记”连接一体,从而使得古今诗歌的文化脉络在不同的时空中交集贯通。从“丢了魂的天涯”到“浅浅的杯盏”,自带出一份轻重缓急的平衡,将“举重若轻”的诗歌体裁特征展现得更加透彻,学生们能够从中理解现、当代诗歌在诗学观念、创作技巧和语用特征上的继承和创新。

在诗歌课程教学的设计和实施中,老师们也鼓励学生在古典诗歌的基础上,进行新的个性化的原作诗歌的解构与创新,收获的成果令人惊艳。

“

《 简卢陡》

韦应物

可怜白雪曲,未遇知音人

恓惶戎旅下,蹉跎淮海滨

涧树含朝雨,山鸟哢馀春

我有一瓢酒,可以慰风尘

(1)

夕阳在海滩上留下遗言

我点燃烟蒂为雪花祭奠

雪花哑口无言,

雪花结伴升天

我不是雪花

我独自吐着烟圈

(2)

在这不生番茄的小岛上

我遇见了一只独眼的野猫:

“咕噜咕噜,

快回屋睡觉。”

于是在新的一场噩梦里,

我化作了一只猫脸的番茄,

我欢喜地惊喜又恍然睡去,

猫头鹰安慰我——

用一首与乌鸦合奏的

夜莺的歌

悄悄合上我记忆的壳。

—— 徐高骏,DP2

02

从阅读到演绎——教学模式

林语堂说过,中国文学在国人的生活中扮演着准宗教的角色,诗歌与每个人的生活、精神都息息相关。

UWC的诗歌教学课程另一成功的尝试便是:多感官的调动起学生对诗歌最原始的直觉,将诗歌和游戏、音乐、演诵、戏剧等活动结合起来,利用情景式教学,启发学生自觉感知诗歌的魅力。

“情以物迁,辞以情发",情景之中的经典诵读,最可直观把握诗歌语言中情感的表现、咏叹和抒发。诗歌小而精的形式美,蕴含哲理的动人之处,通过诵读,能很快把听者带入情境中。当学生尝试吟诵和表达时,老师们鼓励学生不仅去理解诗人本身所賦予诗句原始的内在含义,也可将自己作为新一代读者的创造性阅读理解融入其中,在“时间和空间“的转换之中,使得诗歌的历史价值和外扩的现实意义,因为新读者的新解读而被不断的扩张。

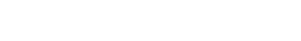

创作新诗歌,也是UWC的课堂上必不可少的环节。在那一颗颗年轻的心灵至深处,诗情在涌动。这种个性化的创作不同于伏案书写诗歌作品的文学分析,是理解和掌握诗歌文体特征的另一种有效的学习新方式。学生们高昂的热情和自由挥洒的诗句,呼啦啦“燃”成了昆承湖畔最独特的一道风景。

学生在学校的花园、湖边作诗吟诗

诗歌单元的授课恰逢中秋节前后,课堂上师生共同欣赏根据苏轼原作创编的不同版本《明月几时有》歌曲,跳越流动的音符和唯美精致的歌词相映成趣、相得益彰,有学生直接改编歌词的后半段、有师生共同创作、有老师课堂上当场演绎。最精彩的一例是学生将词曲改为:“我想牵着妈妈的手/ 不想看她再白头 /想念家 /就在每个中秋” ,少年人的中秋节心声唱响在诗词课堂。

黄淳宇同学改编的“但愿人长久”,和彭振老师一起录制的音频。

江南小城,四季分明。教师们也会把课堂搬到校园的花丛中,树木间,在自然的情景中去吟诵诗歌,启发出孩子们心中涓涓的诗情,诗歌从眼中和心中流淌出来,“不学诗,何以言”,诗歌在自然中,在日常生活中还原成了人类最本真的情感表达。

03

情怀——从个人到“家、国”

“没有任何一种艺术能像诗歌那样顽固地格守本民族的特征。”

—— 艾略特

这是艾略特对诗歌的评价,说出了工作在“诗歌国度”中文系的老师们坚持将诗歌作为教学重点内容的重要原因。培育UWC的学子们成为走向全球化的青年行动者,自身文化身份的认同在当下尤为重要,诗歌课堂上文学的光亮一直引导着学生关注人心,解读灵魂,让UWC的学生站在更宽阔的文学原野之上,有开阔的视野,与世界建立起更深邃的对话。

而瀚如烟海的中国诗歌作品能够帮助成长期的中国学生,正视母语文化的精彩和厚重。来日当他们奔赴海外求学时,当孩子们熟练的使用自己掌握的其他语言与世界对话时,那些曾经在课堂上学习的苏轼、杜甫、洛夫、余光中、舒婷、海子的赤子情怀能滋养孩子们的内心,把“国”和“家”深埋心中,凝聚成为文化的传承和传播的力量。

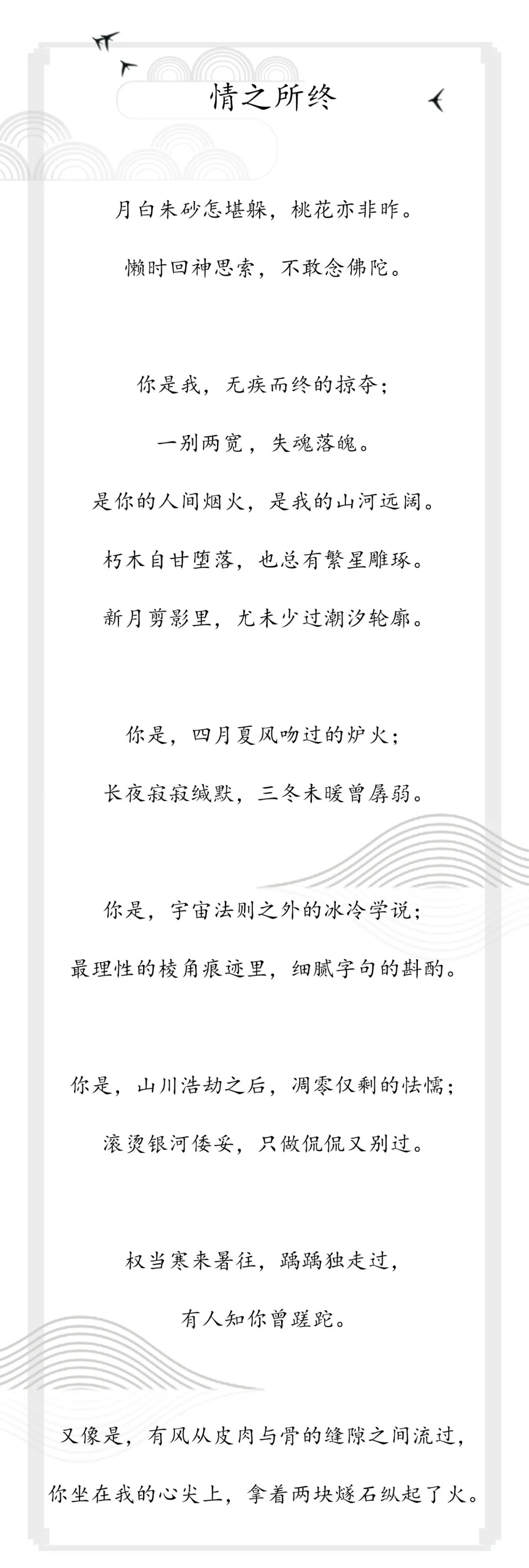

过往五年间,中文诗歌的教学极大激发出UWC学生的聪明智慧,诗意激情,年复一年都有学生加入颇有名气的“零零诗社”,并在每一年诗社举办的全球青少年诗歌大赛中获奖,以下是刘易初同学获“零零国际诗歌奖”桂冠的诗作——

“零零诗社”给本诗的获奖词:

“遣词构句显得经济节制,诗行之间散逸着迷人的古典意蕴与现代精神交织的复合性气息。偶尔插入的独白性话语增强了诗歌的戏剧化效果,使美学的层次和纹理变得异常丰富。诗人结构诗章的不凡整体感也是令人称道的。”

当代文化滋养的青年学生,具备舒畅自在、昂扬流变的独到精神气质,与中国诗歌之间有着天然的关联。中文诗作擅长表现复杂微妙的情感起伏与变化,正是 “少年情怀总是诗”的真实映照。年青学子正在通过诗歌,带着对世界的理解与共情,去创造更美好的未来。